- プレゼン資料が上手く作れない…

- 相手に伝えたい事が伝わらない…

- 資料の作成に時間がかかりすぎる…

仕事でプレゼン資料を作成する機会が多い人の中には、上記のような悩みを持つ人もいるのではないでしょうか?

上手なプレゼン資料を見よう見真似で作成してみたが、納得のいく資料にならないという方も多いでしょう。

本記事では「わかりやすく、伝わりやすいプレゼン資料を作りたい人」に向けて、以下の内容をご紹介していきます。

- デキるコンサルの伝わる資料

- プレゼン資料の作成手順と基本形

- プレゼン資料作成のコツとNG例

わかりやすく、伝わりやすいプレゼン資料を作るためには、センスよりも知識と経験が重要になってきます。

本記事で紹介する、プレゼン資料の基本と作成のコツ、NG例を参考にすれば、高品質なプレゼン資料がサクッと作れるようになりますよ。

コンサル業界向け

おすすめ転職エージェント

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

MyVison | 200社以上のコンサルファームとの強固なコネクションで国内に展開するファームほぼすべてに紹介可能。 「面接対策資料」と「想定頻出問答集」に加え、元コンサルタントを仮想面接官とした模擬面接により、実践力を鍛えられる |

アクシスコンサルティング | 大手ファームの4人に1人が登録する国内最大級コンサル採用・転職支援サービス 未経験からのコンサル転職やポストコンサル、事業会社CxOなど、希望のキャリアパスに応じて幅広い支援が可能。 |

コンコードエグゼクティブグループ | 日本ヘッドハンター大賞MVP受賞の転職支援サービス コンサル幹部との強固なネットワークでマッキンゼーやBCGなどの「コンサルタント転職」や、コンサル出身者の経営幹部キャリアを支援する「ポストコンサル転職」に高い実績あり |

伝わる資料はビジネス成功の鍵

わかりやすい資料を作成する能力は、ビジネスでの成功に必須の能力となります。

いくら素晴らしいアイデアや核心をついた意見を持っていても、表現できなければ相手に正しく伝わらないからです。

「資料」と一言に言っても、社内の記録用資料もあれば、上司や経営陣に説明するための資料、顧客への提案に使うための資料など、さまざまな用途があります。

そのため、資料の目的や利用する場面を考えながら作成していかなくてはなりません。

コンサルティングファームの人がパワポ屋さんと言われるほど資料作成にこだわる理由は、そこにロジックのすべてが現れるから。特に若手のうちは、議事録だったりスライド1枚だったり、小さなアウトプットの機会を通じて、ロジックの作り方を徹底的に教え込む。別にパワポそのものに対して意義はない。

— 竹本 祐也¦Takemoto, Yuya (@tkmtyy) January 7, 2019

最初にお手本として、コンサルティングファームやシンクタンクで作成されたプレゼン資料を添付しました。これらを見て、目指すべき資料のイメージをつかんでいきましょう。

コンサル・シンクタンクのパワポ資料例31選

コンサルティングファームの調査結果やパワポ資料は、守秘義務で守られているため、ほとんどの内容が一般公開されておりません。

しかし経済産業省で出している案件については、アウトプットの内容が公開されている場合があります。

今回は戦略系・総合系・シンクタンク系から、実際のパワポ資料をご紹介いたします。

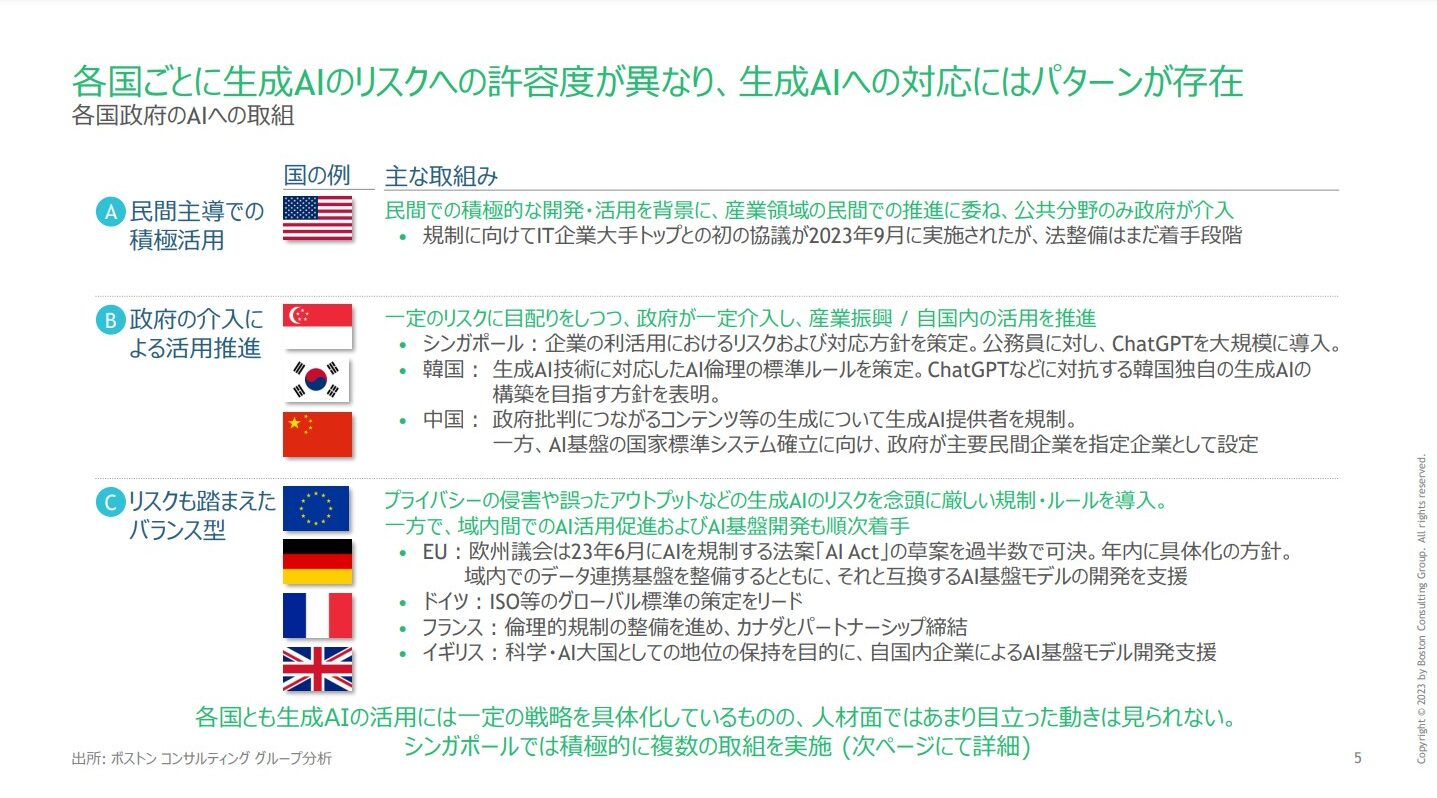

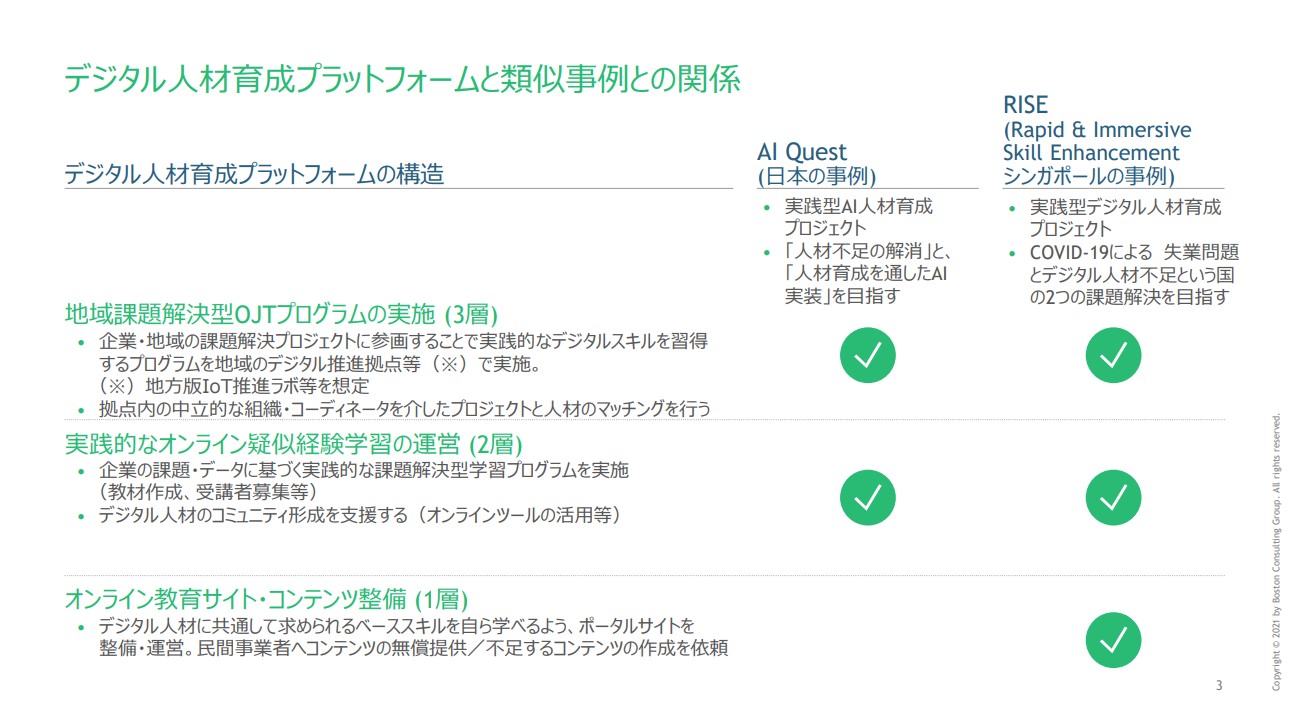

戦略系①:ボストンコンサルティンググループのパワポ資料

まずは、戦略コンサルタントのパワポ資料の例としてボストンコンサルティンググループを紹介します。

以下の資料は、「デジタル時代の人材政策に関する検討会」において、各国で異なる生成AIへの対応や生成が業務に与える影響のほか、生成AIが成果を出しやすい業務や人材育成への示唆について提示する内容となっています。

こちらの資料は、「実践的な学びの場WG」において、ボストンコンサルティンググループが国内外で実施してきたデジタル人材育成の事例を紹介し、デジタル人材育成のための基盤を検討する上での示唆や今後の検討の論点を提示する内容となっています。

戦略系②:マッキンゼーアンドカンパニーのパワポ資料

マッキンゼーアンドカンパニーの実際のパワポ資料です。

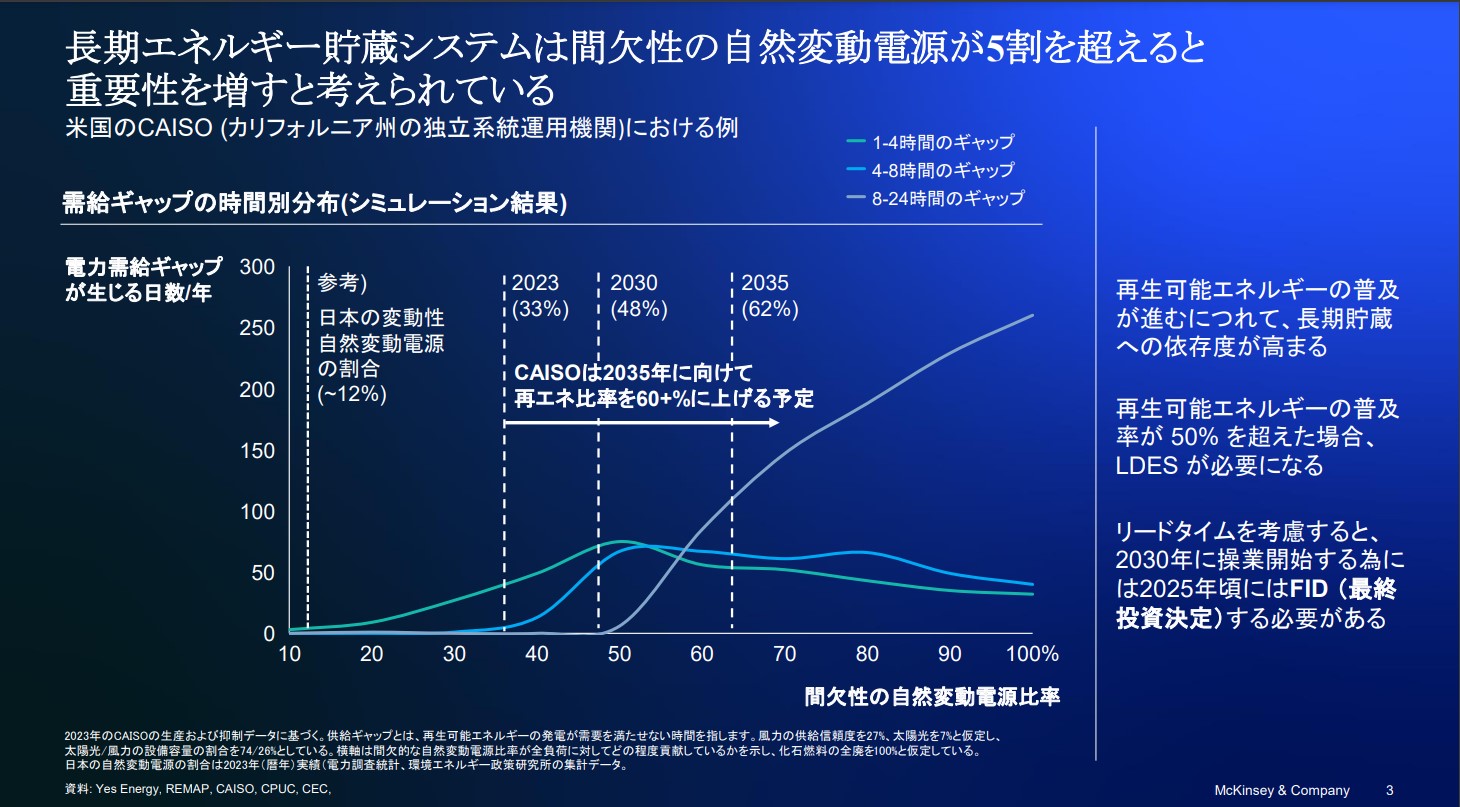

以下の資料は、再生可能エネルギーの普及とともに高まると予想される貯蔵システムについて、電力エネルギー貯蔵技術や熱貯蔵技術の現在の状況、導入事例を紹介する内容となっています。また、シミュレーションや原価の比較などを通して、コスト有利性の生まれる可能性や収益性についても提示しています。

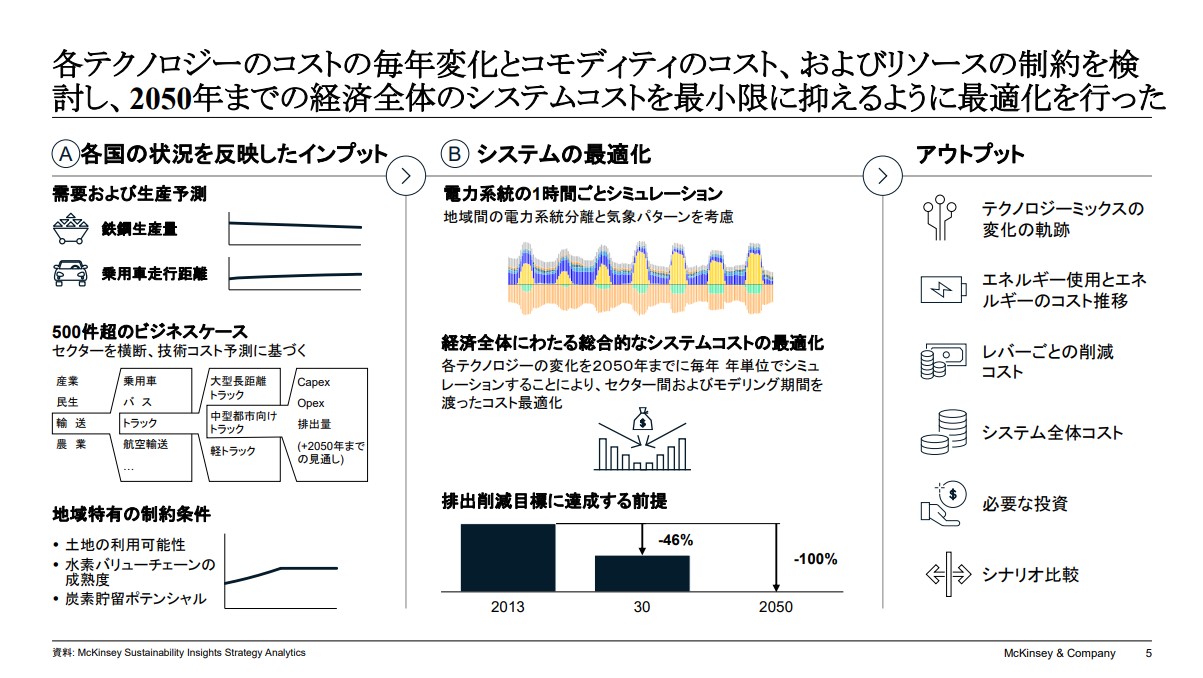

こちらの資料では、マッキンゼー日本支社が実施した2030年から2050年にかけての脱炭素化目標を実現するための最もコスト効率的な経路についてのシナリオ分析を記載しています。脱炭素化と日本産業の競争力強化を同時に実現していくための日本全体の産業構造の検討について提示している内容です。

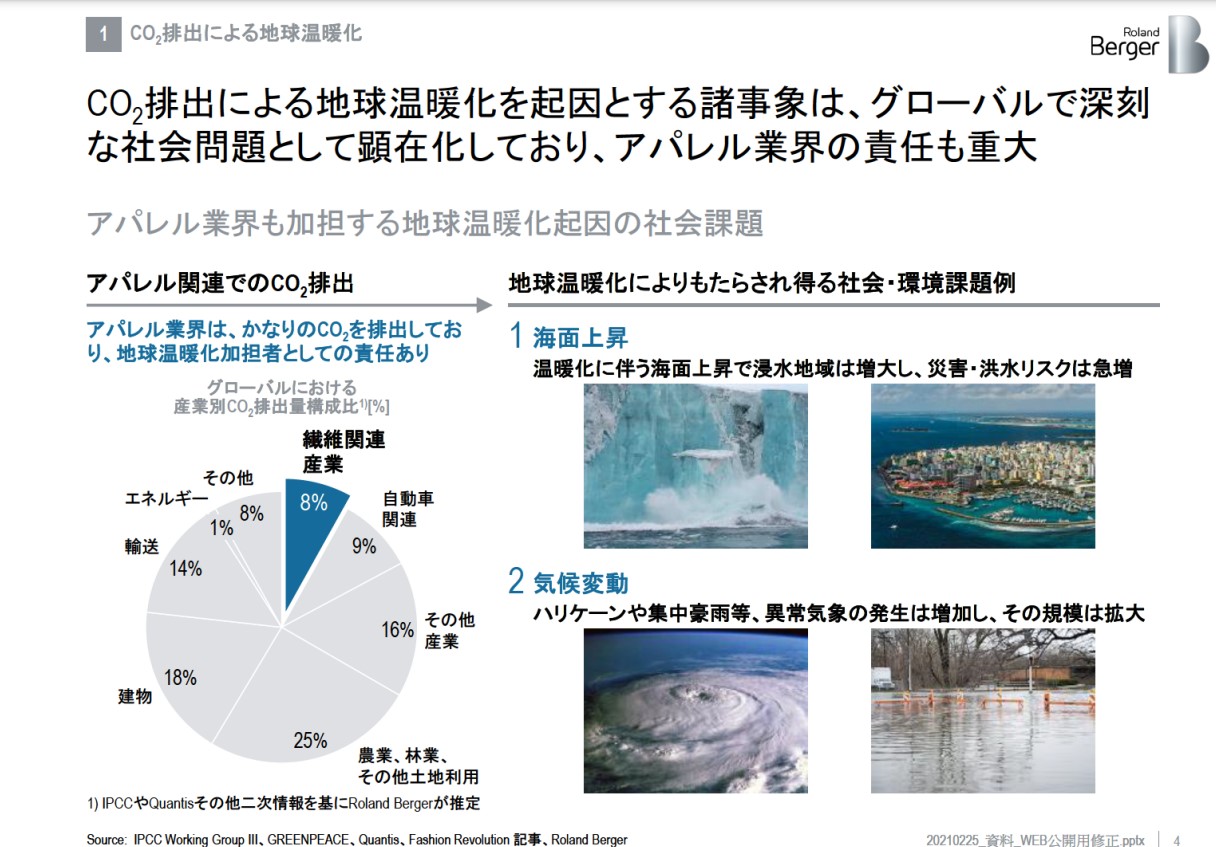

戦略系③:ローランドベルガーのパワポ資料

ローランドベルガーの実際のパワポ資料です。

アパレル業界で深刻になっている環境汚染や資源の無駄遣いに対し、サステイナビリティへの取り組み加速・社会意識の変化をさまざまな事例・調査内容を通して紹介しています。一方、国内アパレル業界でのサステイナビリティについては取り組みが遅れており、課題解決を必要とする内容を示した資料です。

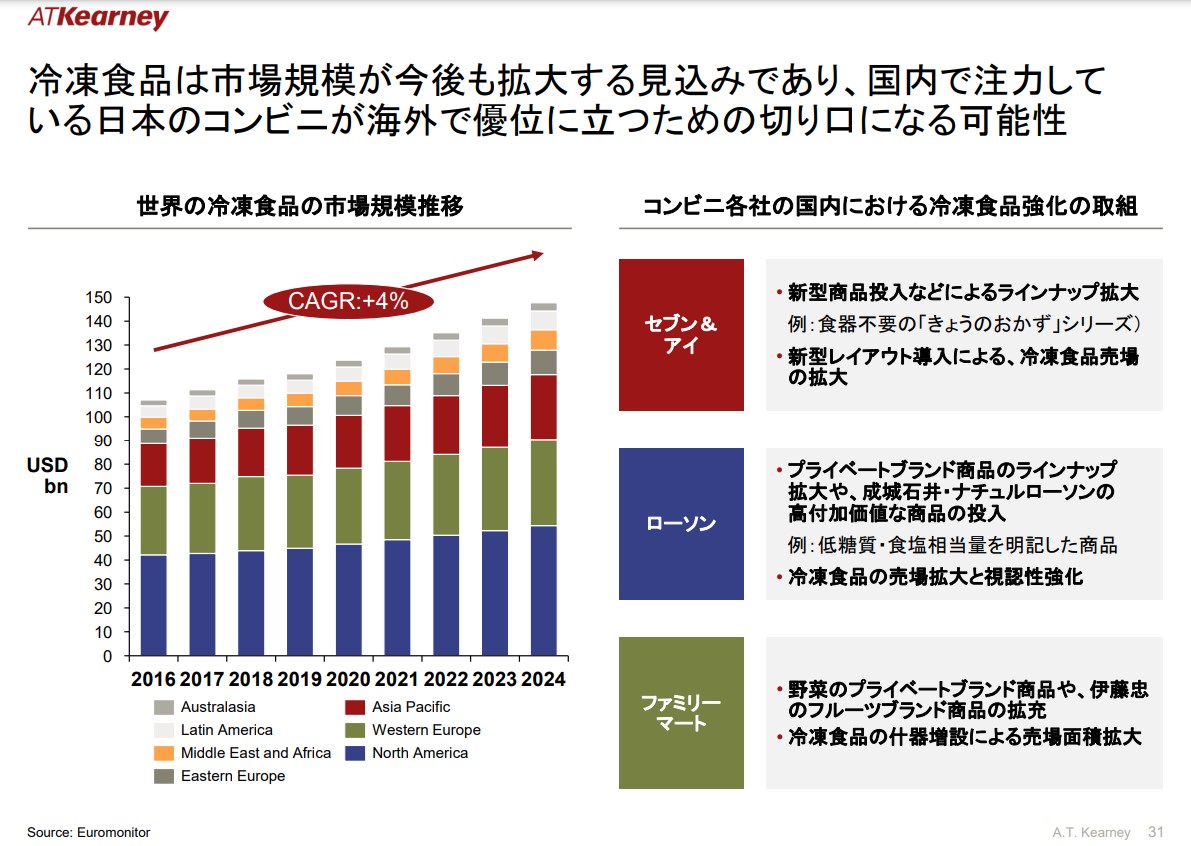

戦略系④:A.T.カーニーのパワポ資料

A.T.カーニーの実際のパワポ資料です。

こちらは、持続可能なコンビニ・ビジネスを検討する上で残されている海外展開の強化・加速に関する内容を提示した資料です。ECプレーヤーのプレゼンス拡大などにより不安が残るコンビニ・ビジネスの持続可能性や、コンビニ各社の海外戦略に関する方針、取り組みなどを紹介するとともに、冷凍食品や自動販売機を活用した新たな事業の切り口を提示しています。

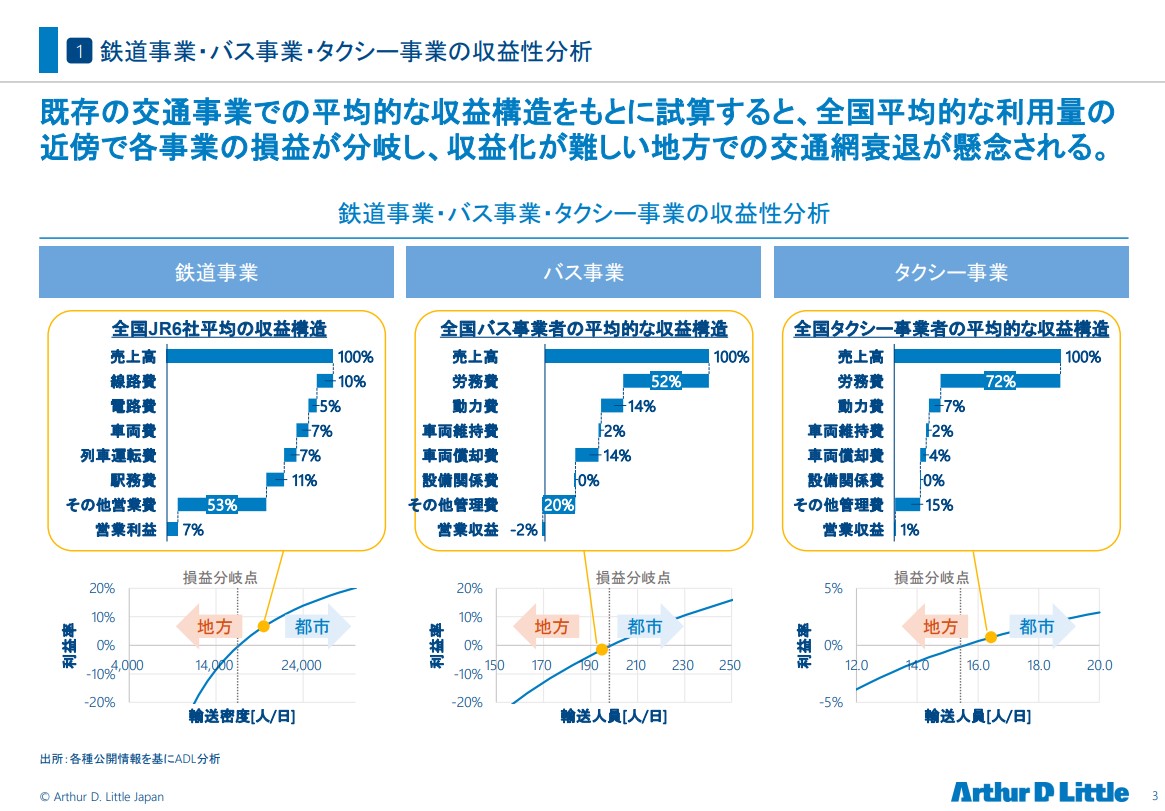

戦略系⑤:アーサー・ディ・リトル・ジャパンのパワポ資料

アーサー・ディ・リトル・ジャパンの実際のパワポ資料です。

以下の資料は、「合成燃料(e-fuel)の導入促進に向けた官民協議会」において、今後検討していくものを「今後の戦略的検討課題」としてとりまとめたものです。e-fuelの供給量目標の設定やそれを担保する制度的枠組みの検討のほか、e-fuelの製造に適した原料(H2・CO2)の調達・確保に関する検討などといった内容についても提示しています。

こちらの資料は、新しいモビリティサービスの事業性を検討するにあたって、既存の交通サービスの収益構造を基に、サービス導入による変化を分析実施した内容です。各事業における収益化に必要な条件などを中心に、導入地域に適したサービスの選択・設計が肝要とまとめています。

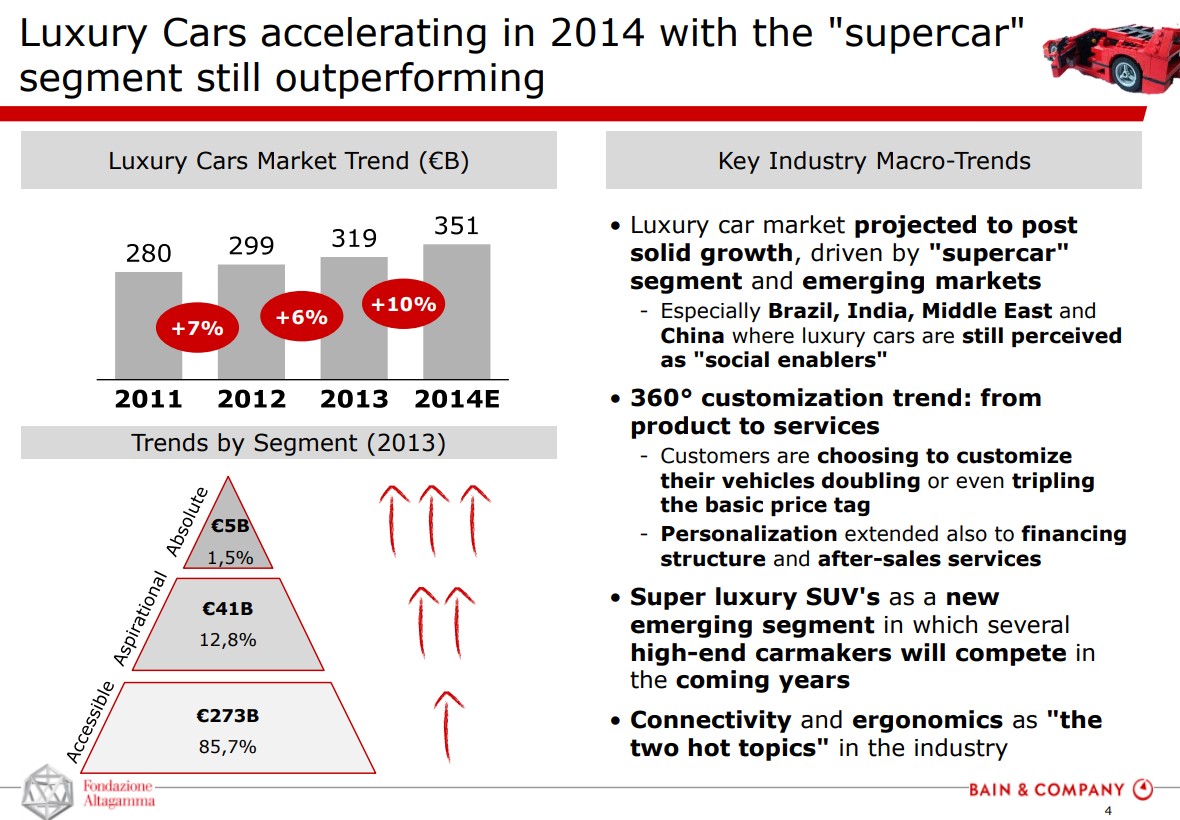

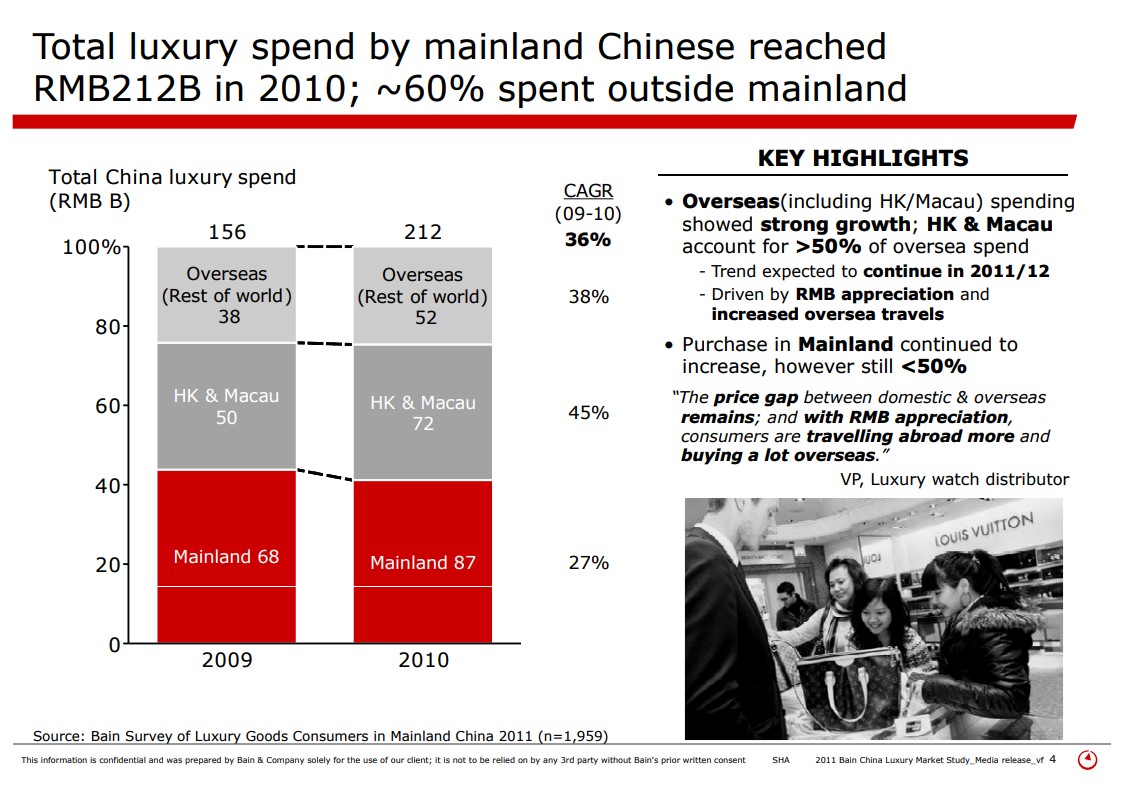

戦略系⑥:ベインアンドカンパニーのパワポ資料(英語表記)

ベインアンドカンパニーの実際のパワポ資料です。

こちらの資料では、複数のカテゴリにまたがるさまざまなラグジュアリー消費についての動向を提示しています。高級車、クルーズ、高級家具などの市場の見通しについて、成長に影響する要因や各国の消費者による高級品への関心度などについても触れています。

以下の資料では、2011の中国の高級品市場についての調査をまとめています。中国高級品市場のおもな傾向や、中国の高級品ブランドへの影響などが提示されています。

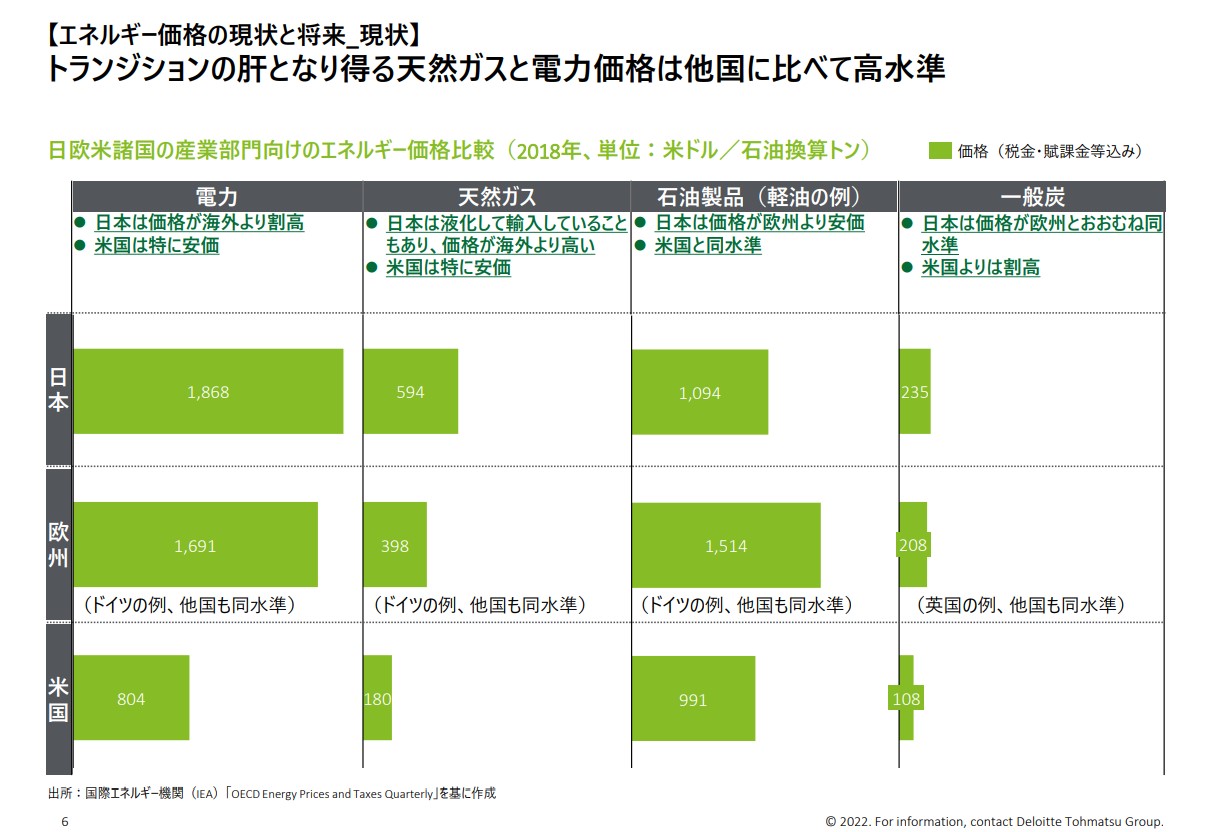

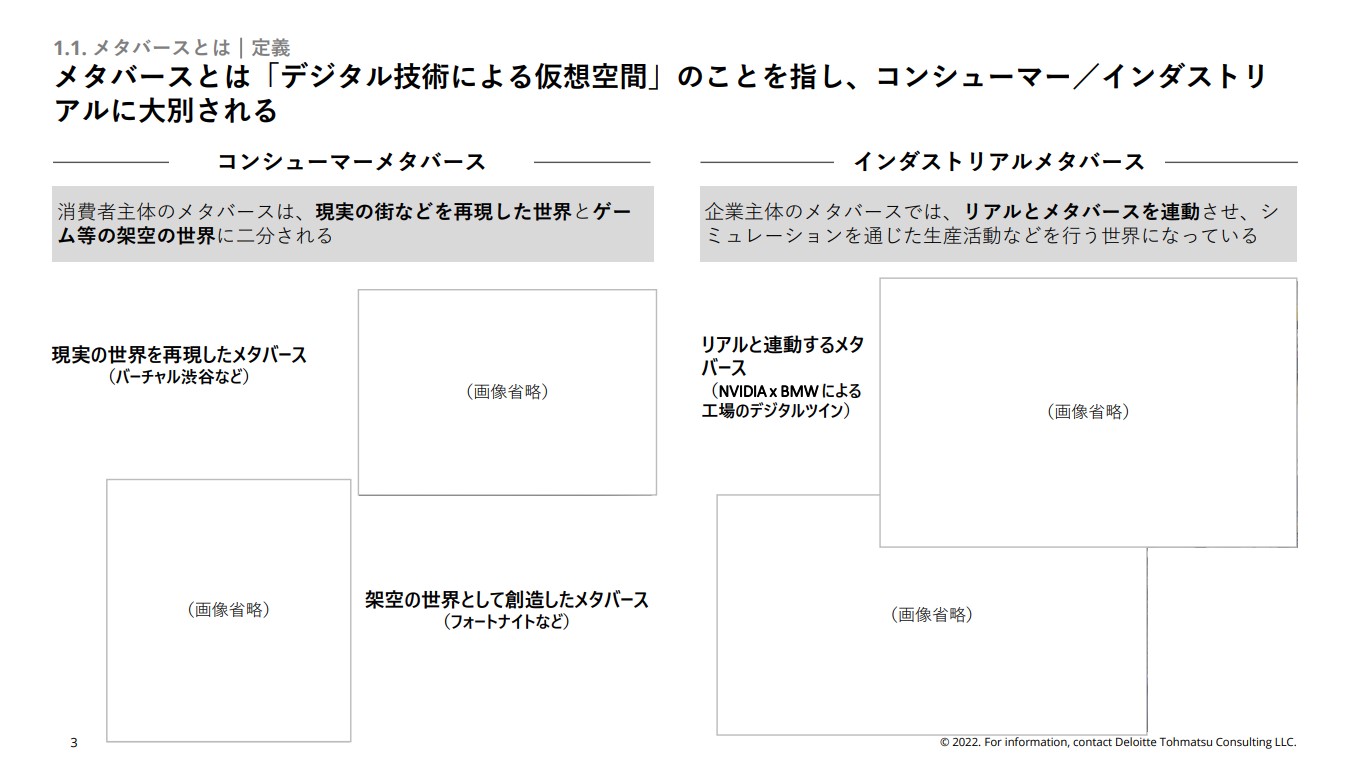

総合系①:デロイトトーマツコンサルティングのパワポ資料

デロイトトーマツコンサルティングの実際のパワポ資料です。

こちらの資料は、脱炭素化によるエネルギーコストの上昇額及び産業界へのインパクトを検討する内容となっています。2050年の脱炭素化に向けて化石燃料消費の減少や再エネ導入等に伴うエネルギーインフラの転換が想定される中、エネルギー変化が及ぼす影響を明確化する必要があるとして、とくに影響が大きいと想定される産業部門において、2030年頃におけるエネルギーコストの上昇額及び産業界へのインパクトを検討するという内容が提示されています。

こちらの資料では、メタバースの動向と市場拡大の可能性、注目すべき理由などが提示されています。あわせて、今後のメタバース普及拡大に備えて決済事業者がおこなうべき新たな金融サービス等の創出や行政が実施すべき取り組みなどについても記載されています。

総合系②:PwCコンサルティングのパワポ資料

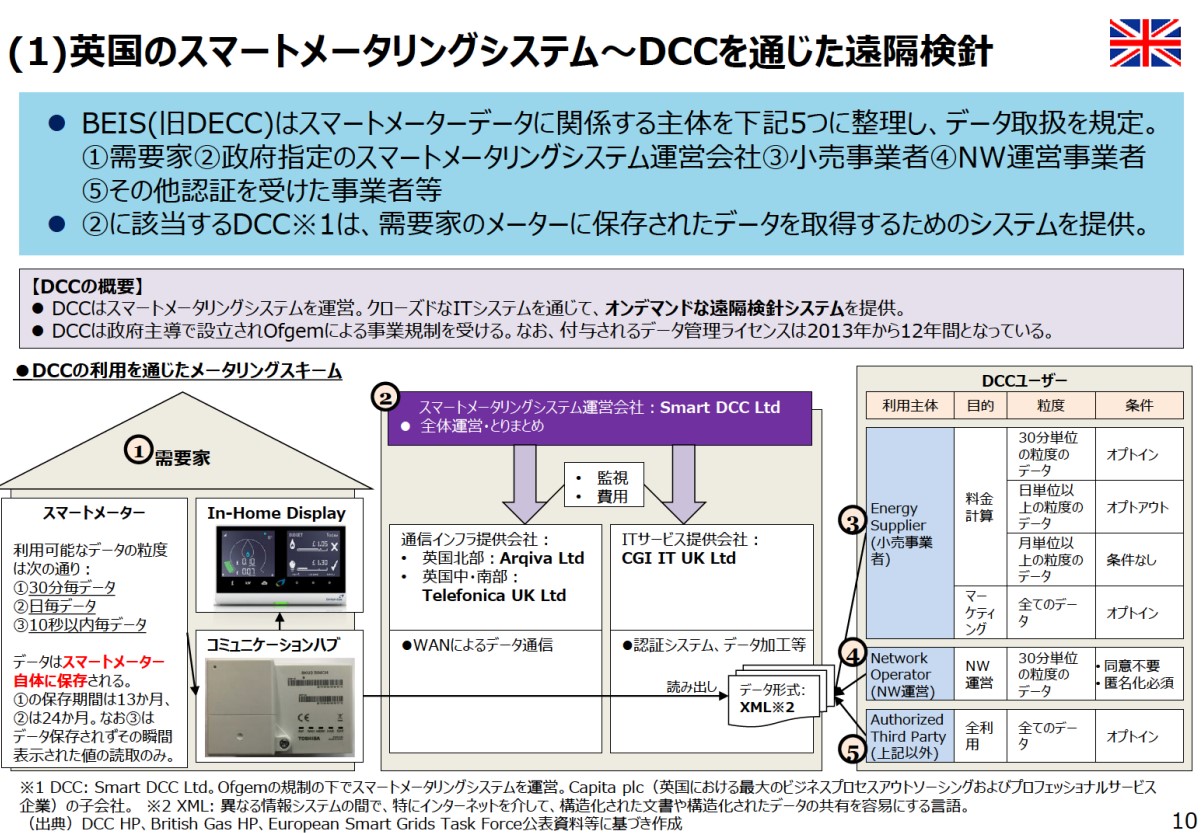

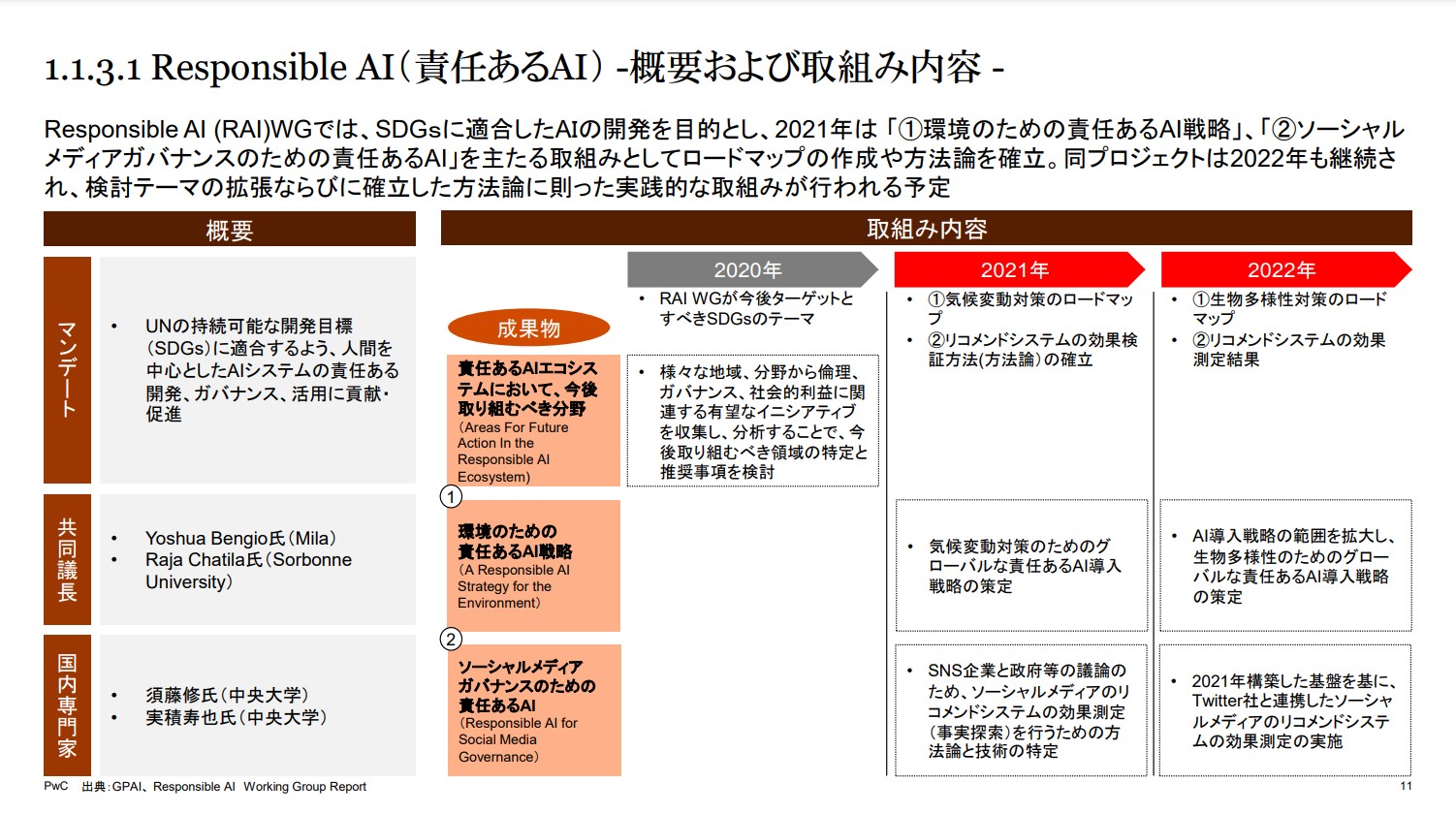

PwCコンサルティングの実際のパワポ資料です。

こちらの資料は、PMI支援機関による支援の下おこなわれた全国の中小企業のPMI実証についての最終報告書です。実証のスケジュールや募集要項、参加企業とあわせて、中小企業のPMIに対する「認知・発意・行動」の実態や支援機関によるPMI支援の実態、実証の結果が報告されています。

こちらの資料は、電力データの活用について、海外と日本の事例や制度についてまとめたものです。海外における事例では、個人情報保護のルールに則って厳重に電力データを管理しつつ、消費者が自分の電力データを活用する・政府主導でスマートメーターの導入を進めるといった例が提示されています。また、国内においても、医療領域にて電力データを活用することで未知の副作用の発見などが期待されるという内容が記載されています。

以下の資料は、「人間中心」の考えに基づく責任あるAIの開発と使用を実現するための組織「Global Partnership on AI(GPAI)」に関連する調査について提示したものです。 GPAIの活動実績や取り組み内容、国内検討会の概要などについてまとめられています。

総合系③:アクセンチュアのパワポ資料

アクセンチュアの実際のパワポ資料です。

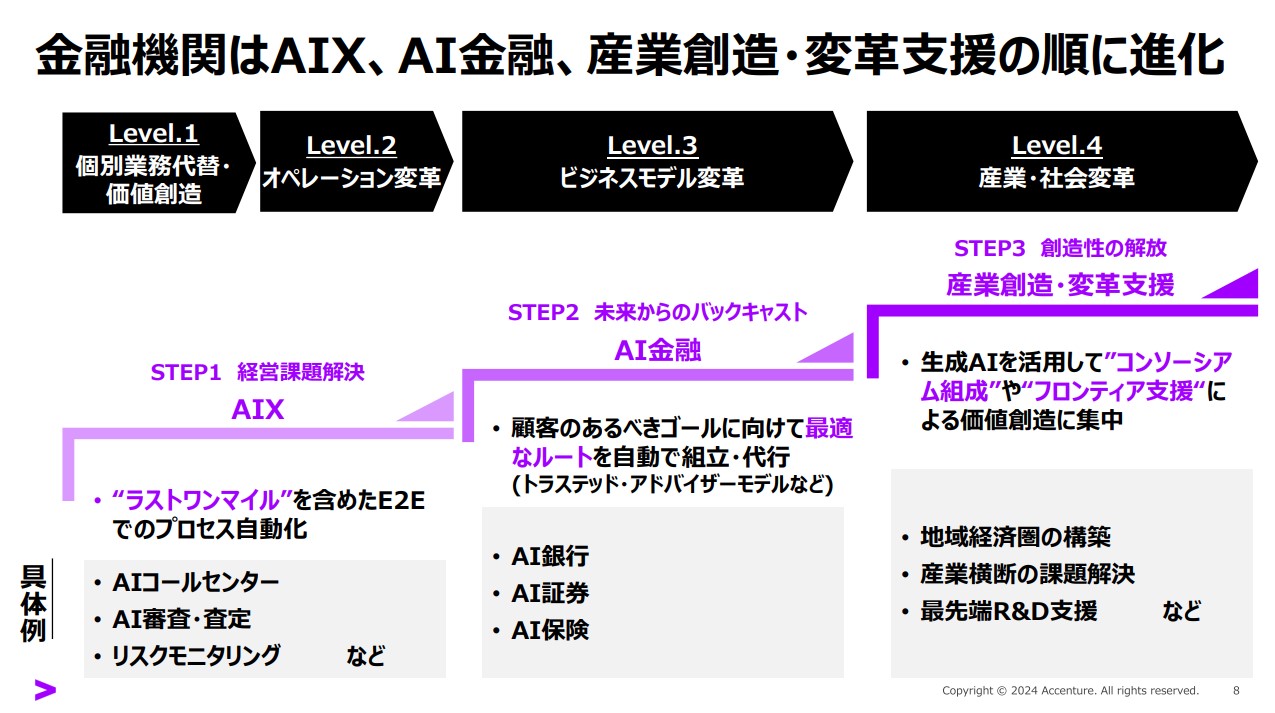

以下の資料では、生成AIが個別業務代替・価値創造のレベルを超えオペレーション・ビジネス変革、最終的に社会変革に至るまでの業界の変革について提示されています。各業界において生成AIが引き起こす可能性や、AIネイティブ世代の登場に向けた企業の顧客や従業員との向き合い方などについても記載されています。

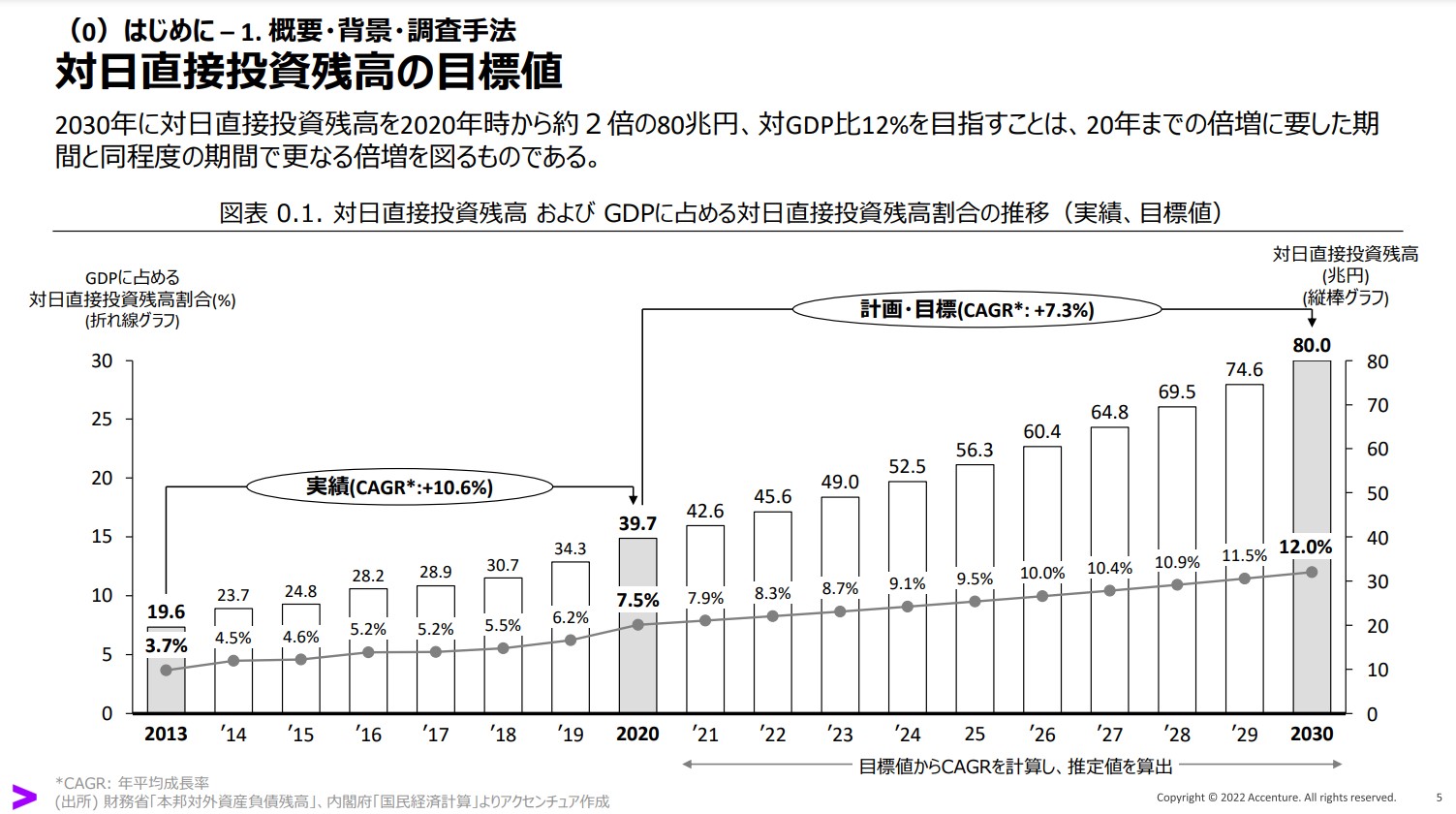

以下の資料では、政府の促進する対日直接投資に関する調査をはじめとし、対外投資・M&Aに係る施策の検討や対日直接投資におけるミッシングピース/ゾーンの調査検討に関連した内容が181ページにわたって記載されています。

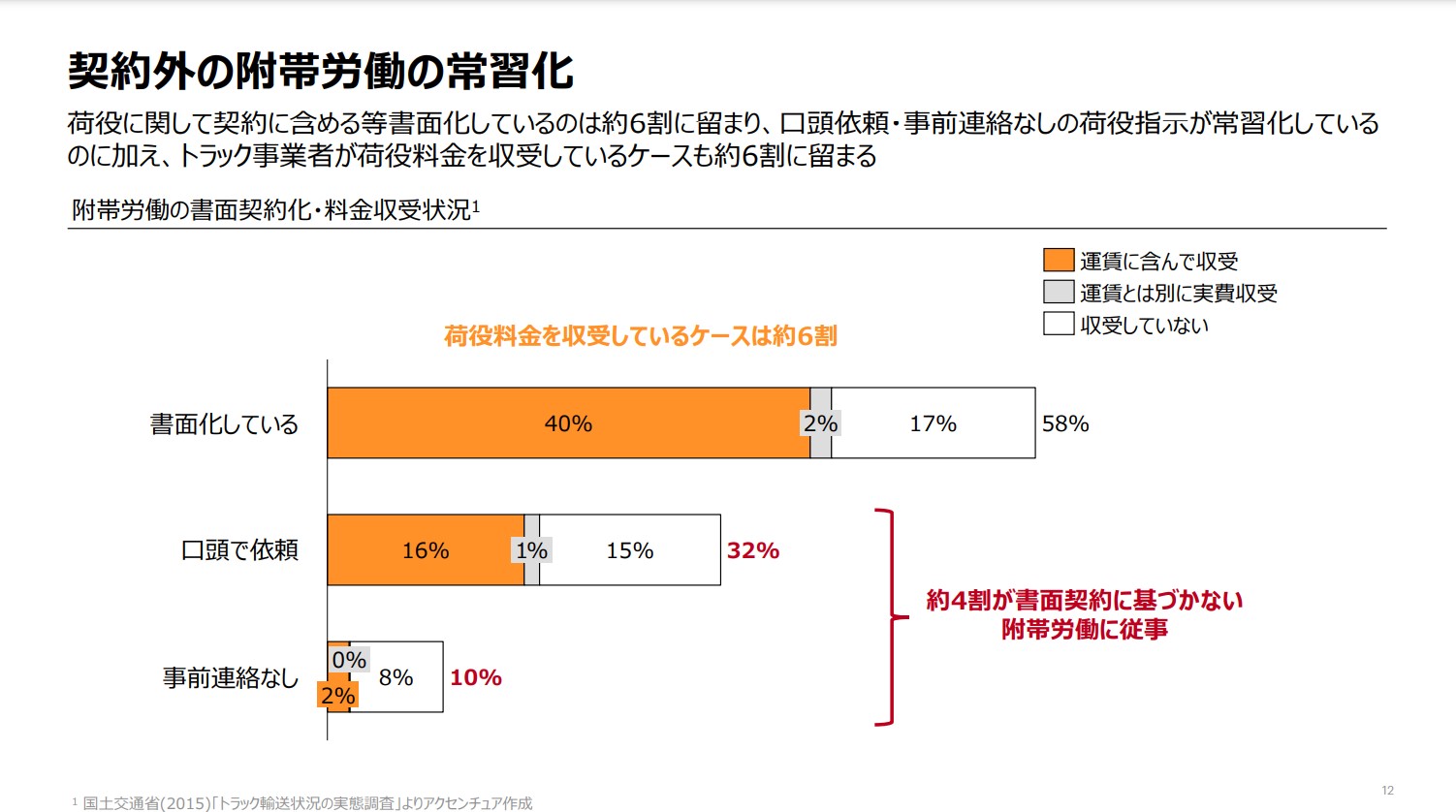

以下の資料では、物流量が増加する中で深刻なトラックドライバーの人手不足に対し、その要因の調査と問題の分類、多重下請け構造の解消に向けた取り組みについて提示されています。

総合系④:アビームコンサルティングのパワポ資料

アビームコンサルティングの実際のパワポ資料です。

以下の資料では、政府の定めるデジタル社会の実現に向けた重点計画についての取り組みやその背景、各事業者へのデジタル化の検討範囲などを提示しています。また、データ利活用における検討テーマの整理、テーマごとのシステム化方針についても記載しています。

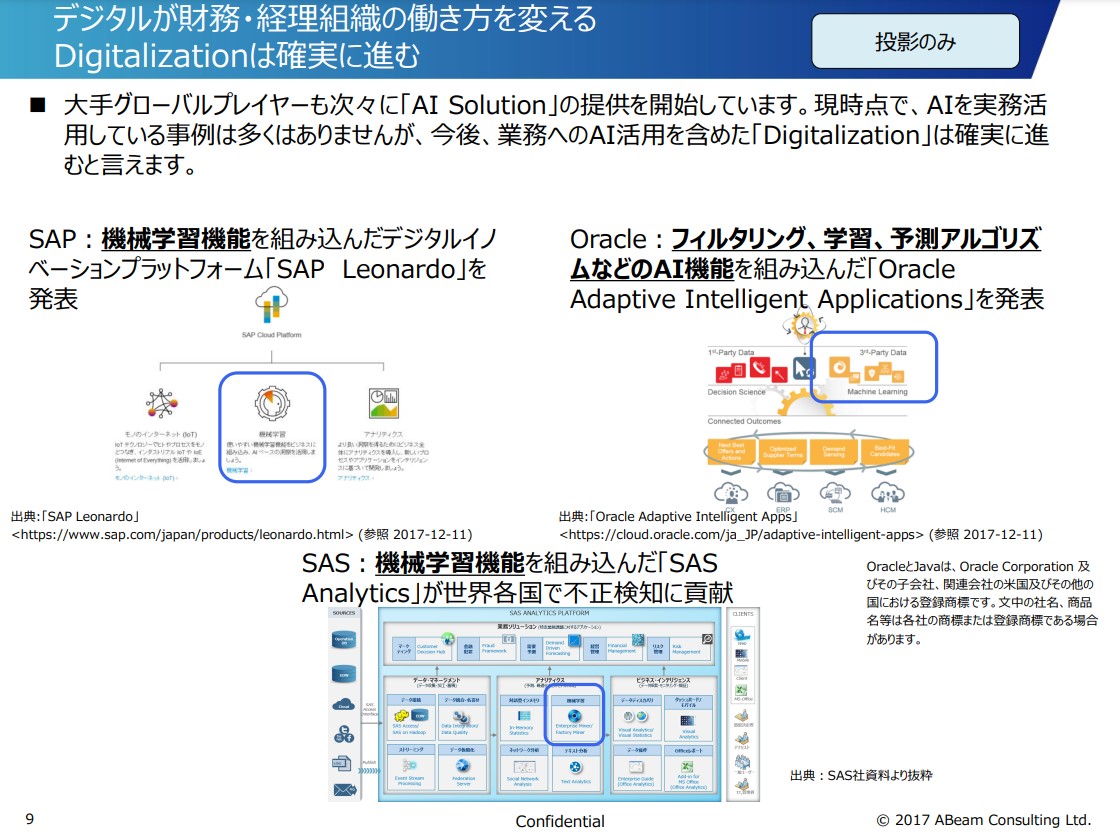

以下の資料には、Digitalizationの定義からデジタル時代の経営管理、財務・経理組織の働き方改革に関連する内容が記載されています。経理・財務プロセスへのインメモリ適用事例等を通して、今後の財務・経理組織に必要となる創造的な業務時間の活用についても提示しています。

総合系⑤:クニエのパワポ資料

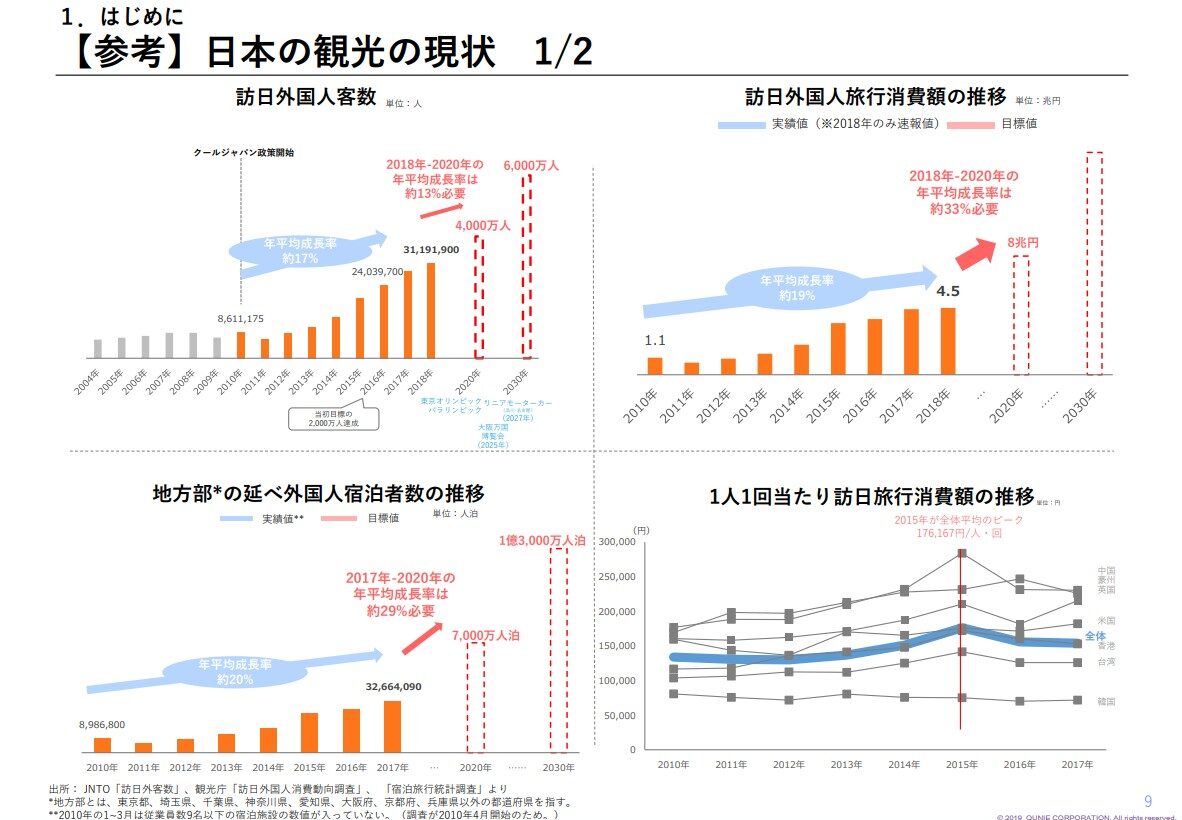

クニエの実際のパワポ資料です。

以下の資料では、平成19年以降のクールジャパンに関連する取組・昨今のインバウンド観光市場の動向を踏まえたこれからのクールジャパン政策の在り方に関する調査・課題整理、仮説設定等について記載されています。

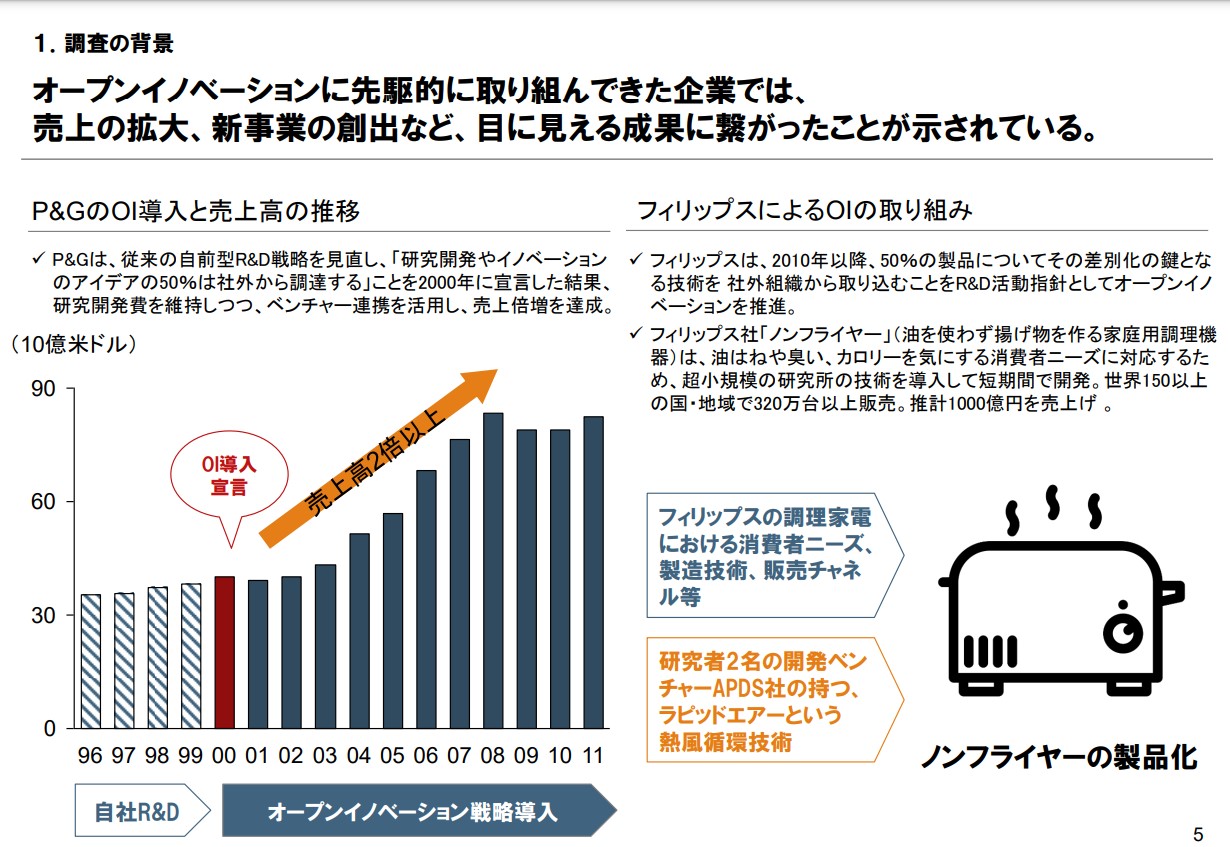

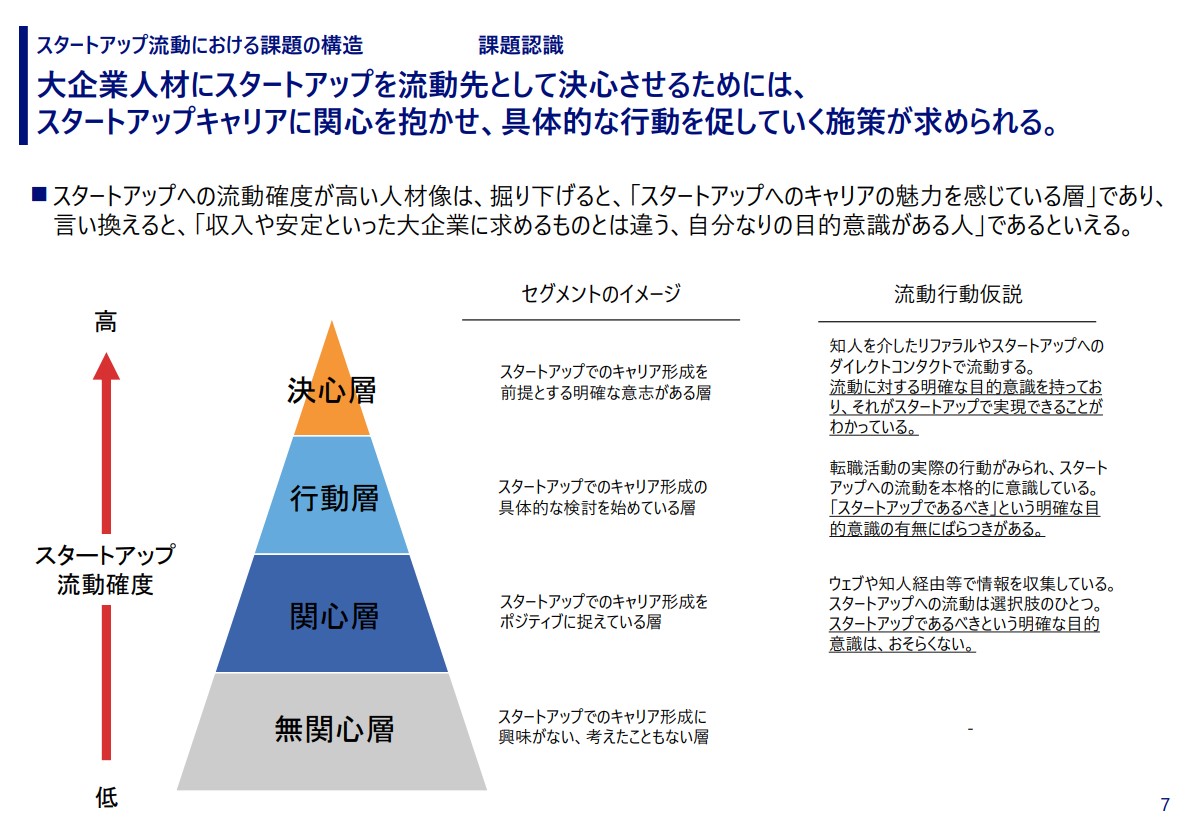

シンクタンク系①:野村総合研究所のパワポ資料

野村総合研究所の実際のパワポ資料です。

以下の資料では、オープンイノベーションが求められる背景からその定義、成功要素としてトップ、ミドル、ボトムの各層で指摘される人材イノベーションの推進に向けた人材の評価や人事制度・組織設計の検討を促す内容が提示されています。

この資料では、大企業とスタートアップの間で人材を環流させることでスタートアップエコシステムの創出を促すことを目的とした内容が提示されています。

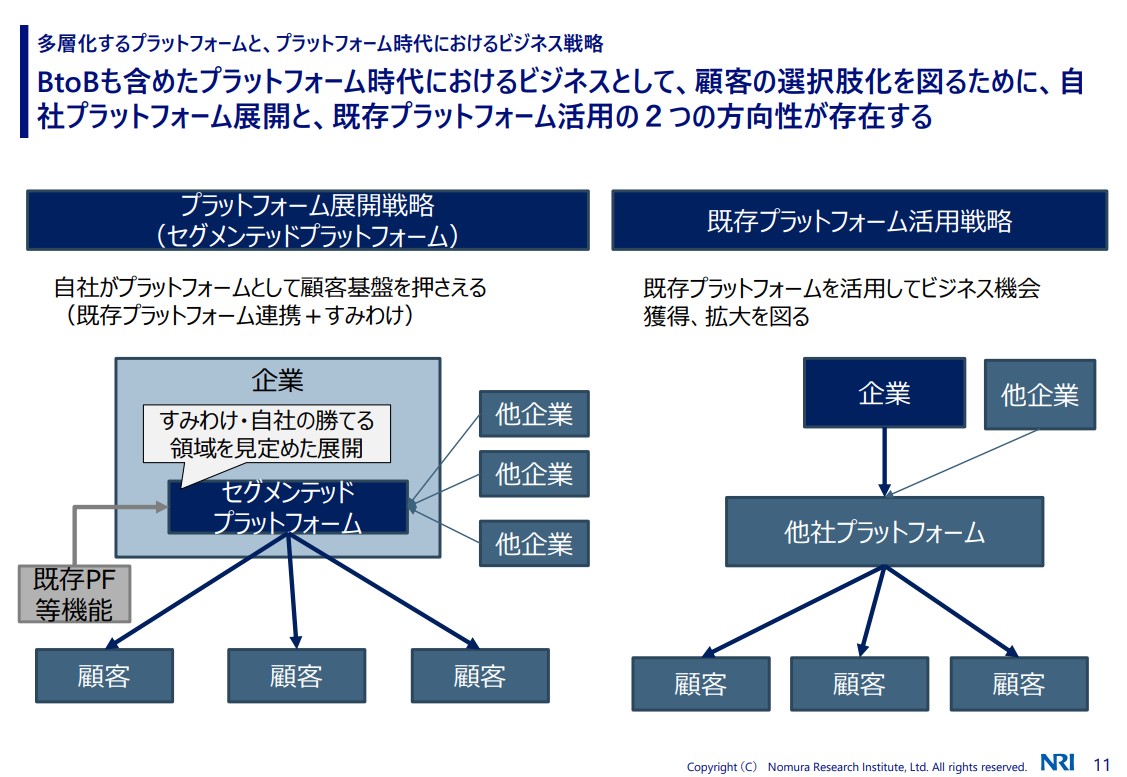

こちらの資料では、日本企業がデジタルプラットフォーム時代を勝ち抜くための有効な戦略や海外での事例などが提示されています。また、日本企業がデジタルサービスを展開する上での課題や、デジタル推進において必要となる人材・組織体制などもあわせて記載されています。

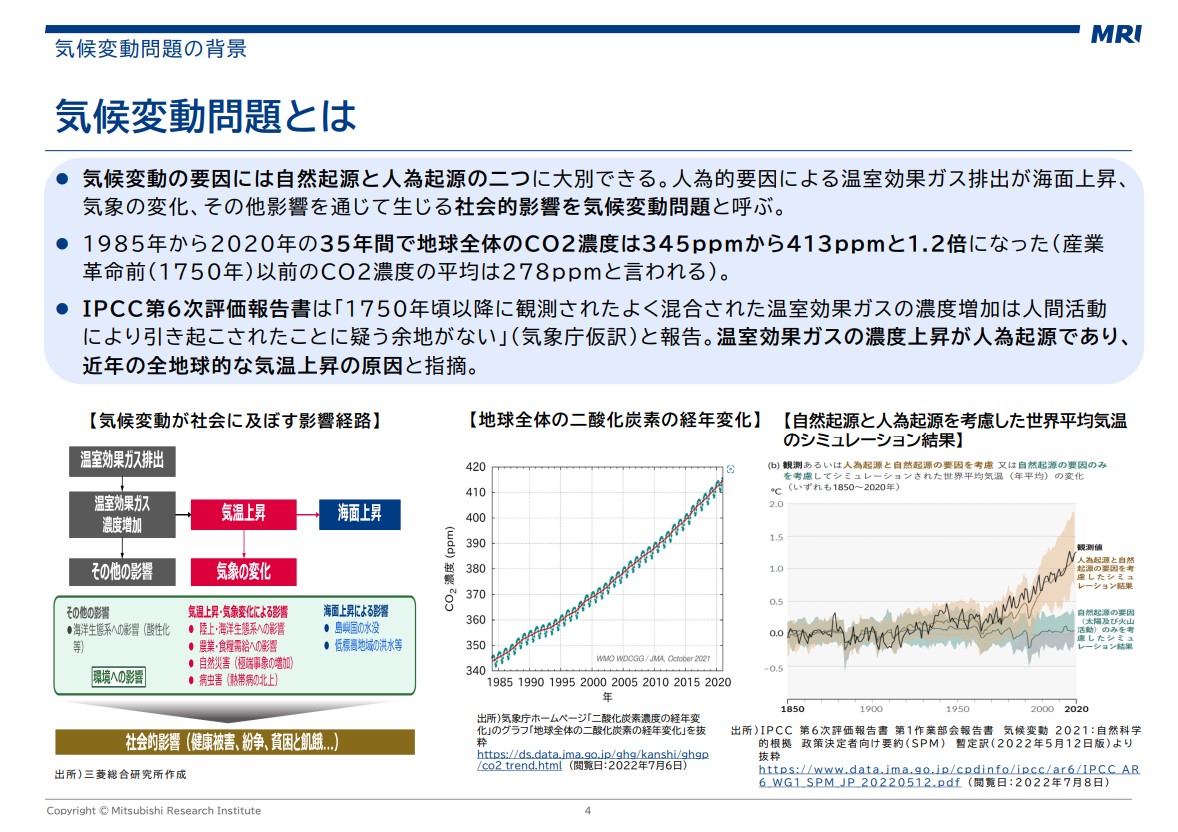

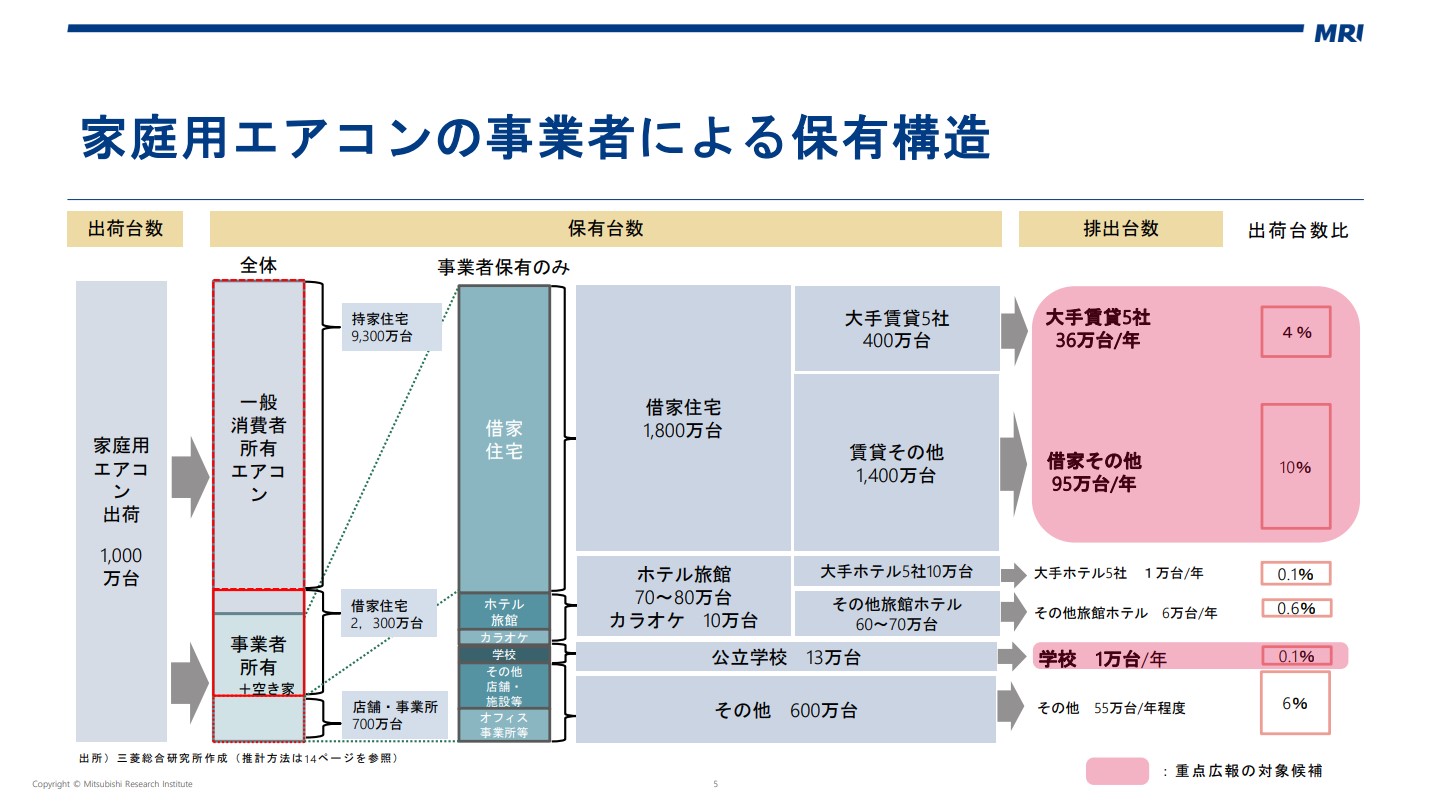

シンクタンク系②:三菱総合研究所のパワポ資料

三菱総合研究所の実際のパワポ資料です。

以下の資料では、定置用蓄電システムの普及に向けた課題及び施策の具体策について議論した内容について取りまとめられています。系統用・再エネ併設蓄電システムに関する市場動向のほか、系統用蓄電システム等の導入支援事業の審査項目等に関する議論などの内容について記載されています。

以下の資料では、カーボンニュートラルと産業・企業への影響やカーボンニュートラル実現に向けた業界・企業の動きなどについてまとめられています。カーボンニュートラルを実現するためには、日本においても業界団体、企業が必要となる技術開発やそれに伴う投資必要金額を発表しているという内容についても記載されています。

以下の資料では、使用済家電4品目の回収率のさらなる向上を目的に回収率向上に、特に課題のあるエアコンを対象とし実態調査を行った結果や、使用済エアコンの回収率を向上させるための排出事業者向け普及啓発に関する検討などについてまとめられています。

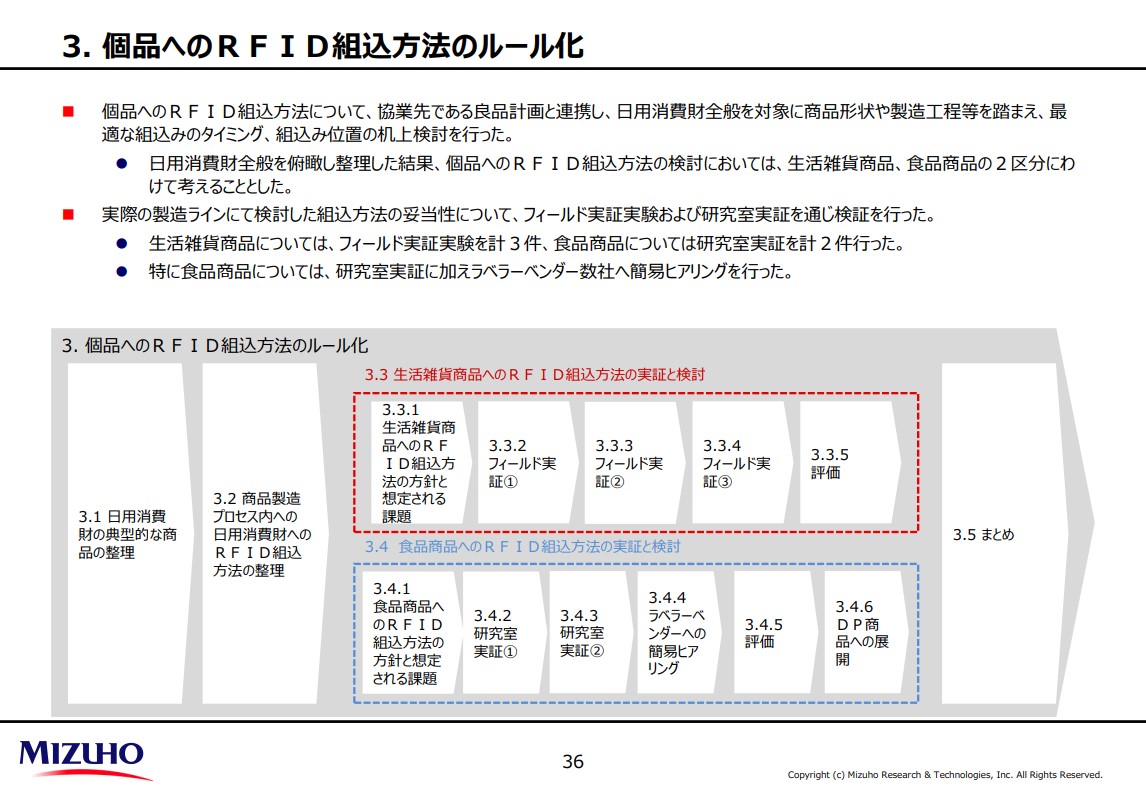

シンクタンク系③:みずほリサーチ&テクノロジーズのパワポ資料

みずほリサーチ&テクノロジーズの実際のパワポ資料です。

以下の資料では、バイオテクノロジーの中でも特に近い将来実用化等が見込まれる「核酸合成装置」「ペプチド合成装置」「3Dバイオプリンター」の3技術についての動向調査の内容がまとめられています。

以下の資料では、サプライチェーンを通したモノの情報管理のキーとなる技術であるRFIDの導入に向けたルール化等の取り組みについてまとめられています。159ページとスライド数がかなり多いため、情報の多いパワポ資料を見てみたいという方にもおすすめです。

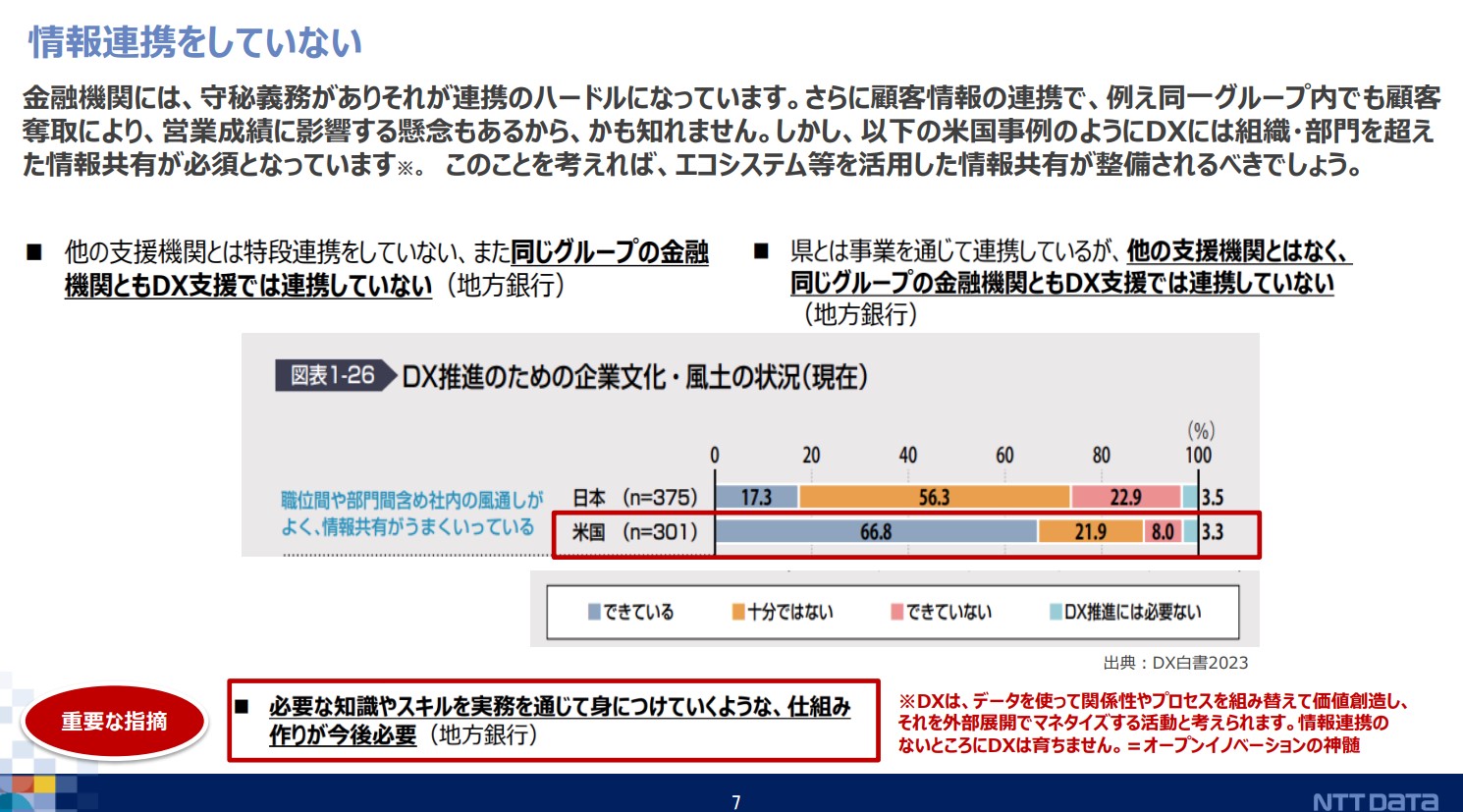

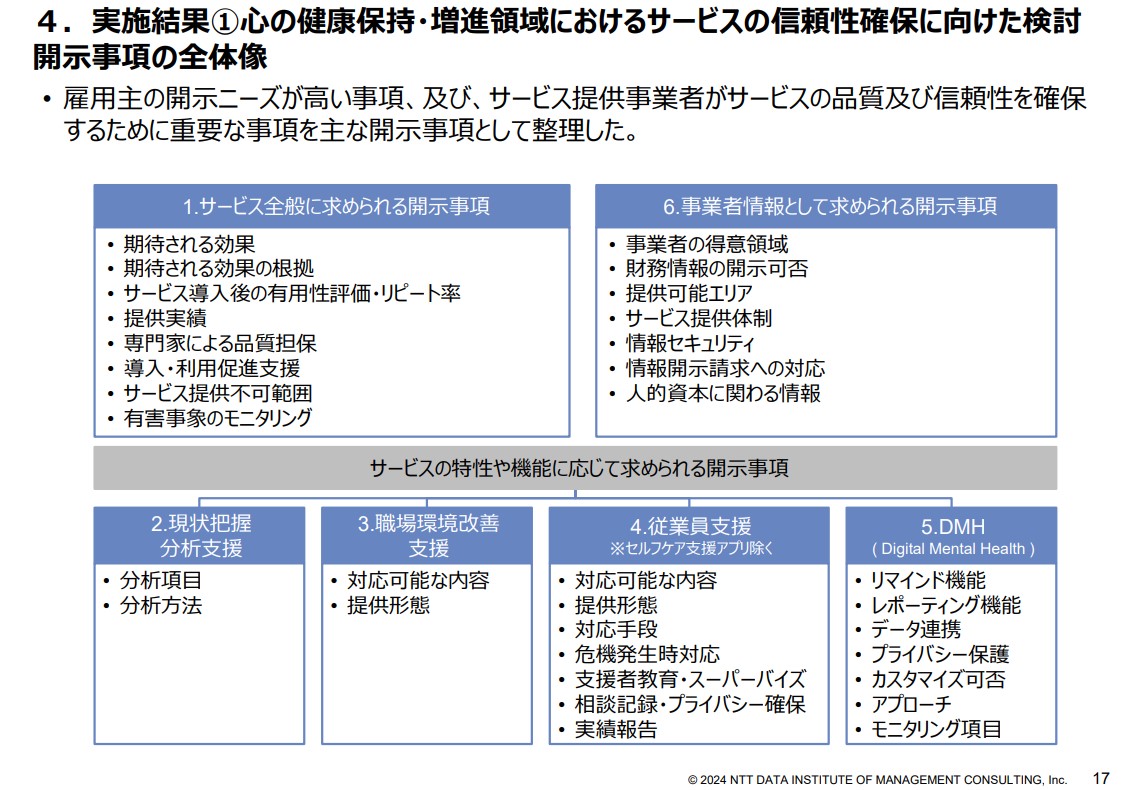

シンクタンク系④:NTTデータ経営研究所のパワポ資料

NTTデータ経営研究所の実際のパワポ資料です。

こちらの資料では、中小企業におけるDXへの理解度、情報連携などに関する内容をはじめとして、中小企業に必要とされるDX支援機構の在り方等がまとめられています。

以下の資料では、現代の情勢において必要とされる職域の心の健康分野に関連した課題についてまとめられています。制度運用だけでは対応しきれない課題に対し、専門性を持つサービス提供者が知見・ノウハウを蓄積の上、質の高いサービスを提供することが重要といった内容についても触れられています。

コンサルが作るパワポプレゼン資料の作り方

頭に浮かんだ内容を思いつくままに資料にしていては、良いプレゼン資料は作れません。

家を建てるのと同じで、きちんと設計図を作ってから順序立てて資料を作成していく必要があります。

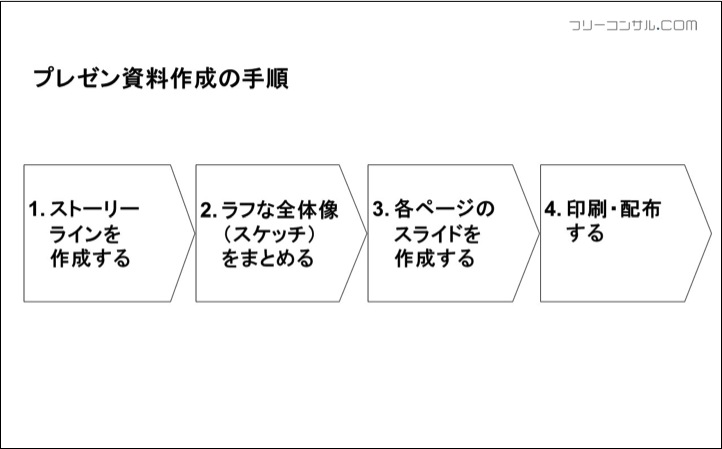

以下は、パワーポイント資料を作成する時のおおまかな手順です。1〜4の手順を一つひとつ見ていきましょう。

ストーリーラインを作成する

映画の制作をイメージしてみてください。映画を作るためには、まず脚本を作りますよね。

プレゼン資料も映画制作と同じで、最初にプレゼン用の脚本を作成する必要があります。

このプレゼンの脚本にあたるのが、「ストーリーライン」です。ストーリー(物語)+ライン(列)という名前のとおり、プレゼンで聴き手に伝えるメッセージをスライド毎にまとめたものです。

以下のようなイメージで、伝えるメッセージを箇条書きにしています。

タイトル:本日申し上げる内容(ストーリラインの事例)

| 伝えたいメッセージ | 詳細 |

|---|---|

| 1.本日申し上げる内容 |

|

| 2.プレゼン資料はビジネスマンの重要な武器 |

|

| 3.しかしプレゼン資料作成に苦手意識を持つ人は多い |

|

| 4.良いプレゼンには良質な資料と説明が必要 |

|

| 5.良いプレゼン資料を作成するには手順がある |

|

| 6.プレゼン資料作成手順(1):ストーリーラインを作る |

|

| 7.(参考)サンプルのストーリーライン |

|

| 8.プレゼン資料作成手順(2):ラフスケッチを作る |

|

| 9.(参考)ラフスケッチのサンプル |

|

| 10.プレゼン資料作成手順(3):各スライドを詳細に作る |

|

| 11.パワポでの作成のコツ:スライドのフォーマット |

|

上記の番号を振り分けた行の一つひとつが、パワーポイントのスライド1ページになるイメージです。記載してある文章がページごとに伝えたいメッセージとなります。

詳細列にある「・」に続く文章は、そのスライドのサブメッセージもしくは、スライド本文で表現する内容です。

まずはストーリーラインを作成し、ストーリーライン上でプレゼンテーション全体の流れ、伝えたいことが相互に漏れがなく、ダブりも無い状態で整理されているかどうかを確認します。

実際にスライド作成を開始してから、大きな修正が出ないようにストーリーライン作成の段階では十分に内容を吟味しましょう。

メッセージ内容を修正したり、メッセージの場所を動かしたりする作業が多くなりますので、文字移動しやすいワードやエクセルを使うと便利です。

ラフな全体像(スケッチ)をまとめる

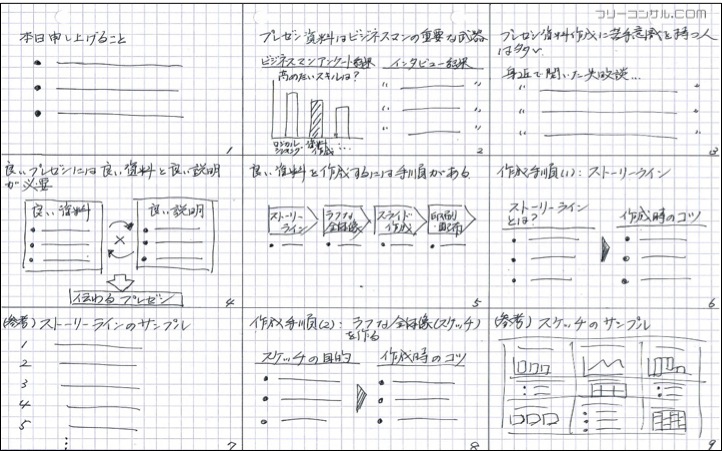

ストーリーラインが出来上がったら、その内容に沿って、各スライドをどのように作るかアイデアを整理します。

映画制作でいえば、撮影の前に監督がスケッチで場面のイメージを表現する「絵コンテ」のような位置付けです。

絵コンテは、スライドのイメージをつかむための「スケッチ」ですので、中身を詳細に作り込む必要はありません。

例えば上記の画像では、スライドごとにポイントを箇条書きにし、別のスライドでは折れ線グラフや新聞記事のコピーなど、内容が理解できる程度に「ざっくりとしたイメージ」だけを入れておきます。

私が実践しているのは、A4用紙を3×3の9マスに区切り、各マスにざっくりとしたイメージを手書きしていく方法です。この方法だと、40ページのプレゼン資料ならA4用紙5枚で、すべてのスライドのイメージを作れます。

またプレゼン資料を分担して作成する場合は、スケッチを見せて「何ページ目のスライドはこのようなイメージ」と、チーム全体で内容を共有し、他の人に作成ページ数を割り振ることもできます。

各ページのスライドを作成する

実際のプレゼン資料となる、各ページのスライドを作ります。

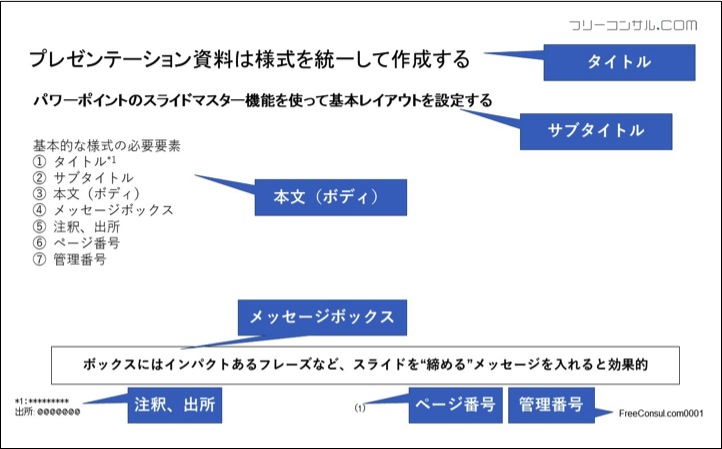

ページごとに様式が違ってくると聴き手は見づらいので、1つのプレゼン資料内でのレイアウト(様式)は、なるべく統一させましょう。

パワーポイントで資料を作成する場合、「表示」→「スライドマスター」を開いて、マスターを編集すると資料全体にレイアウトが設定されます。

基本的なレイアウトの例は、以下の画像のようなイメージになります。

プレゼン資料に必要な構成要素について、1〜7まで順に説明していきます。

| 構成要素 | 説明 |

|---|---|

| 1.タイトル |

|

| 2.サブタイトル(必要に応じて) |

|

| 3.本文(ボディ) |

|

| 5.注釈、出所(必要に応じて) |

|

| 6.ページ番号 |

|

| 7.管理番号 |

|

印刷・配布する

完成した資料スライドを、参加者に配布するために印刷・製本します。

ただし全スライドを印刷・配布するのかは、プレゼンテーションの目的や設定によって異なりますので、事前に考えておく必要があります。発表前に資料を配布し、プレゼンターの説明を聞きながら内容を追ってもらうのが理想的ですが、説明する前に最後のページを見られてしまう可能性もあります。

資料内容ではなく、プレゼンにしっかりと集中してもらいたい場合は、資料はスクリーンに映すのみにして、終了後に資料を配布するのも良いでしょう。

またキーポイントとなるスライドのみを印刷して配布する人もおり、プレゼン全体の流れや進め方によって、資料の配布方法は変わってきます。

プレゼンテーション資料の必要条件とは

それでは、いよいよプレゼンテーション資料の作り方について、私の実体験をもとに紹介していきます。

プレゼンテーション資料に求められる点は、以下の3つです。

プレゼンテーションでは通常、プレゼンターが資料を使って聴き手に向かって話します。また、資料の内容はスクリーンに映し出されたり、手元資料として聴き手に配布されます。

そのため、プレゼンターや聴き手が内容を理解しやすく、かつグラフや文字の内容が見えやすい資料を作る必要があるのです。

プレゼンターが話しやすい資料であること

多くの場合、プレゼン資料はプレゼンター自身が作成しますが、コンサルティングファームでは事情が異なる場合があります。

コンサルティングファームやシンクタンクでは、チーム単位でプロジェクトに取り組むため、プレゼンターと資料作成者が異なる場合が多いのです。

資料作成者は、「自分が作った資料なのだから、当然、プレゼンターもスムーズに説明してくれるだろう」と思いがちですが、順調にはいきません。

プレゼンの際には、あるページについて説明してから前のページに戻るなど、ページの順番が前後する場合があります。また特定のページだけ、説明に時間をかけるプレゼンテーションもしょっちゅう見かけます。

そのためプレゼン資料を作成する際には、自分だけでなく「チームメンバーが使ってもスムーズにプレゼンができるか」という意識が必要です。

聴き手が内容を追いやすい資料であること

プレゼンテーションにおいて、聴き手は手元の資料を見ながら、全体の話や伝えたい内容を理解しようとします。

プレゼン資料を見た時、1枚のページに入っている情報量が膨大だったり、ページの前後で話が違っていたりすると、聴き手はプレゼン内容を理解するのに苦労します。自分で読んだ時と、他人のプレゼン発表を聞きながらでは、理解しやすい資料の内容は異なってくるのです。

プレゼンで使用するパワポ資料は、聴き手が理解しやすいように、ストーリー仕立てにして、順序よく説明していきましょう。

スクリーンに投影されても見やすい資料であること

プレゼン発表では、スクリーンに資料を投影して説明します。その時、聴き手とスクリーンの間には一定の距離が生じます。

特に参加者が多い場合は、スクリーンから遠く離れていると、資料の細かな部分が見えにくくなる可能性があります。

パワポ資料を作る際は、あらかじめスクリーンに映し出されることを想定し、文字の大きさやフォント、グラフが見えやすいかどうか、など意識しなくてはなりません。

コンサル=パワポ職人となるほど資料作りが上手い理由3選

コンサルタントが作るパワーポイント資料はどれもクオリティが高く、ビジネスマンであれば、一度は憧れを持つでしょう。

本章では、なぜコンサルタントがパワポ職人と呼ばれるほど資料作りが上手なのかを解説します。

コンサルタントがパワーポイント資料の作成が得意な理由が分かれば、自身のレベルアップにつながる可能性があるでしょう。

物事を整理する力が高い

パワーポイントの資料に内容を落とし込むためには、自身の中でキチンと理解・整理できている必要があります。

コンサルタントは発生している複雑な事象の原因や課題をキチンと整理できているため、資料に落とし込めます。資料作りの上手さ以前に、コンサルタントは物事を整理する力の高さが、クオリティの高い資料につながっているといえるでしょう。

自身が理解・整理できていない場合には、資料に落としこもうとしても、何が言いたいのか分からない資料になってしまいます。

人に分かりやすく説明する力が高い

クオリティの高い資料を作るには物事を整理する力のようなインプット面だけでなく、アウトプットの面も必要になります。

コンサルタントは自身の中で整理できた内容を、人に分かりやすく説明できるため、クオリティの高い資料作りができます。相手が何を知りたいのか、どの程度の知識を持っているかを把握している点も、分かりやすい資料作りにつながっているといえるでしょう。

いくら自身の中で整理されていたとしても、人に分かりやすく説明できない場合には、要点の掴めない資料になってしまいます。

作業スピード・効率性が高い

物事を整理する力や分かりやすく説明できるスキルは、ロジカル部分になります。しかし、いくらロジカルな部分が優れていたとしても、実際に動かす”手”が早くなければ、クオリティの高い資料は出来上がりません。

コンサルタントはロジカルな部分だけでなく、実際に動かす”手”のスピードも早く、また効率的に作業をおこないます。

徹底されたドキュメントルールとショートカットキーを駆使したパソコンの操作スピードで、クオリティの高い資料を短時間で生み出します。

本記事ではコンサルタントが資料作りに用いるテクニックも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

パワーポイントで作るプレゼン資料の基本パターン10選

資料の各ページの本文(ボディ)の部分には、そのページで伝えたいメッセージをサポートする役割があります。

これから紹介する基本的なスライドのパターンを確認し、メッセージに説得力を持たせるテクニックを身につけましょう。

基本パターンは、全部で10個あります。

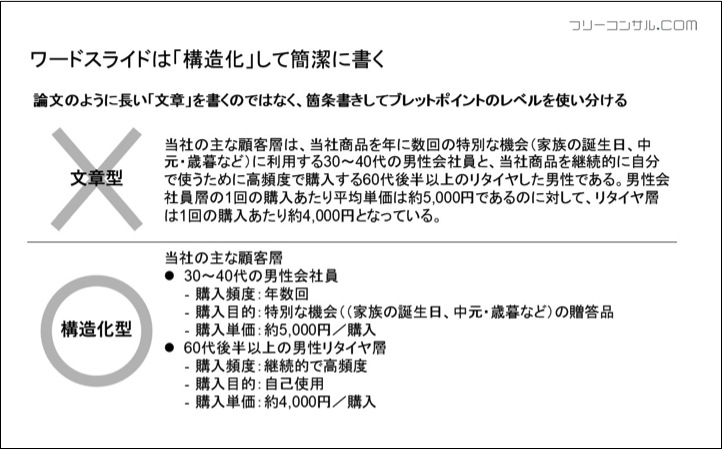

ワードスライド

ワードスライドは、内容を文章にして記載している文字のみのスライドです。

プレゼン資料の基本形で、さまざまな場面や用途で活用される形式となります。

ただし文章と言っても、スライド一面にびっしりと文字が書いてあるようなスライド(言い換えれば本や雑誌の記事のようなスライド)では、伝わるプレゼンテーションはできません。

プレゼンテーションに使う資料は、「文字はできるだけ少なく」「文章はできるだけ短くする」のが重要です。

例えば、上記の画像のように長々と文章を書くのではなく、内容を箇条書きにし、伝えたいレベルを高い順から低い順へと「構造化」して書くと、伝わりやすくなります。

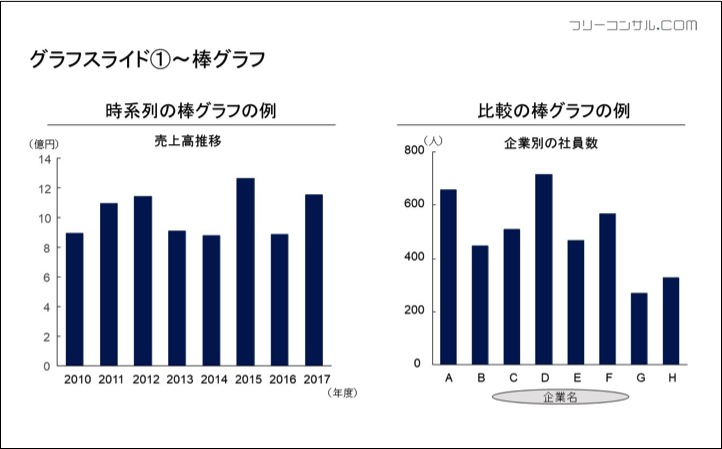

グラフスライド①~棒グラフ

棒グラフは、聴き手の理解を容易にするため、プレゼン資料で多用される数値表現の一つです。

棒グラフは、複数の事例対象を並べて比較したい時に使います。

例えば、横軸に時間や年度を取れば、時系列の変化を比較できます。また横軸に比較したい対象を取れば、競合企業や商品、部署などの状況をわかりやすく表現できます。

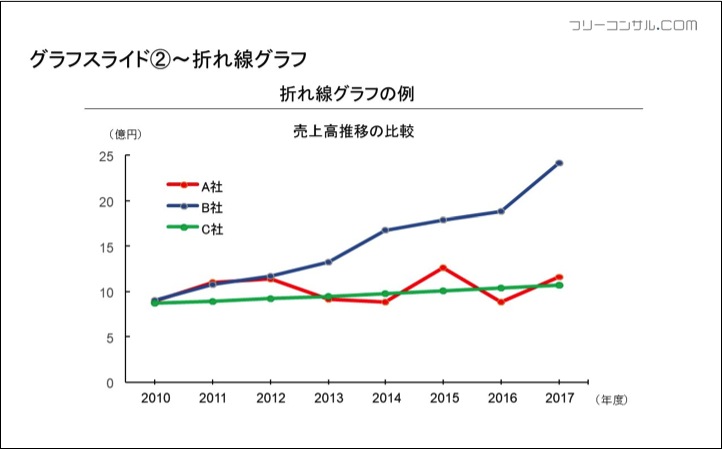

グラフスライド②~折れ線グラフ

時系列での変化を伝えたい場合、棒グラフよりもわかりやすい方法があります。それは折れ線グラフです。

縦軸に売上やコスト、利益、割合などの大きさを取り、横軸に一定間隔の時間を取って、データポイントで線を結びます。

棒グラフで時系列の変化を示す場合との違いは、複数のデータの時系列変化を比較しやすくなることです。

例えば、A社とB社の売上高の時系列推移など、複数の対象を比較する時に使いやすいでしょう。

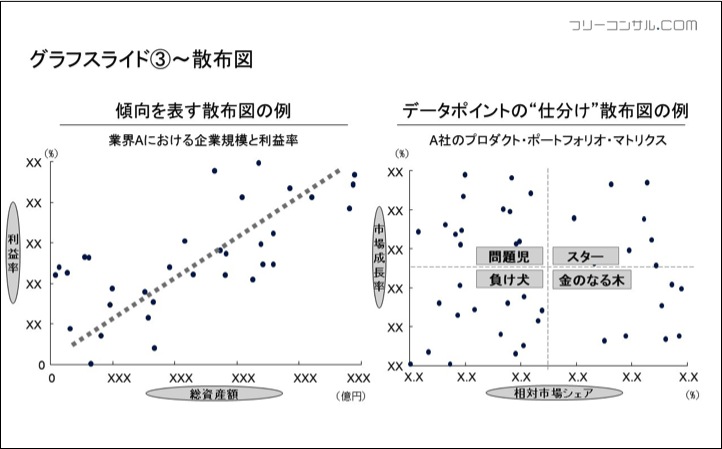

グラフスライド③~散布図

あるデータポイントに対する2つのデータ項目(タテ軸とヨコ軸)の組み合わせをプロットした散布図は、2つのデータの相関関係を表す時によく使われます。

(例:売上高と利益率、総資産残高と経費率、広告宣伝費と売上高など)

理系の人にとっては、実験データの相関分析などで馴染みのあるグラフかもしれません。コンサルタントが扱う経営分野では、相関関係を表すのに加え、データポイントの「仕分け」に散布図を使うこともあります。

戦略コンサルティングファームの雄であるボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発したことで有名な、プロダクト・ポートフォリオ・マトリクスは代表的な例です。

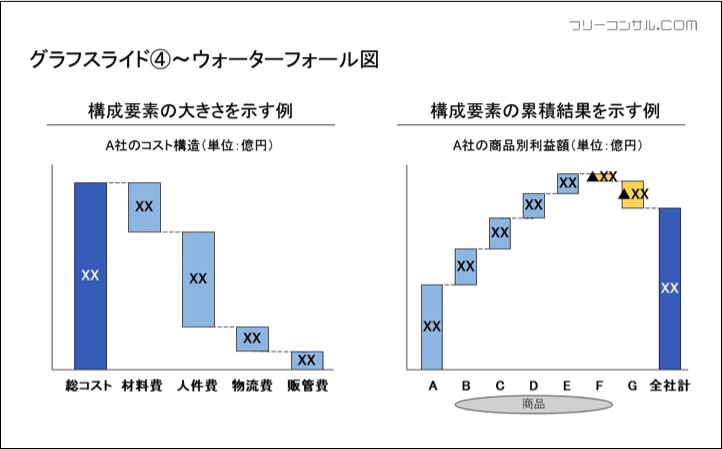

グラフスライド④~ウォーターフォール図

「滝グラフ」とも呼ばれるグラフです。ある数値の構成要素を分解して表示したり、各構成要素の累積結果を表示したりする時に使われます。

例えば企業の経費を原材料費、人件費、販管費などに分解して、どのコスト要素が大きいかを示すのは、左のグラフのパターン。

取り扱う商品が生み出す利益額を大きい順に並べ(損失を出している商品も含めて)、全社利益に対する商品ごとの貢献度を示すのが、右のグラフのパターンです。

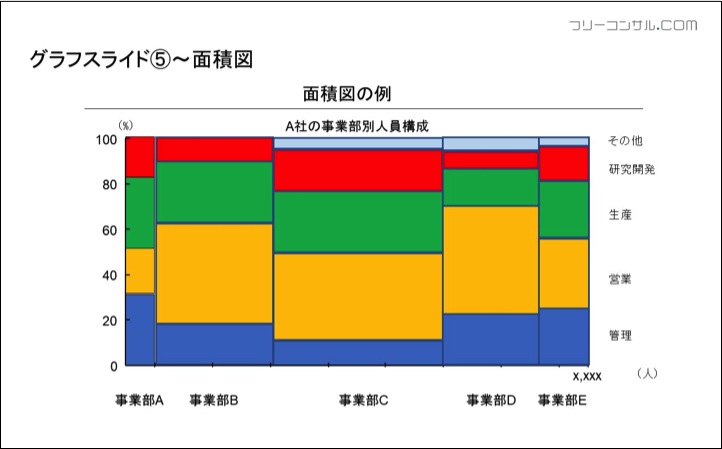

グラフスライド⑤~面積図

全体の数字を、その構成要素に分けて大きさを伝える時に適しています。

例えば社員の数を、事業部ごと、かつその中での機能ごと(管理部門、生産部門、営業部門など)に分けて、社員の分布状況の全体像を把握するといったようなケースで威力を発揮するグラフです。

大きさが面積で表されるので、パッと見て各構成要素の大きさ感を把握できます。

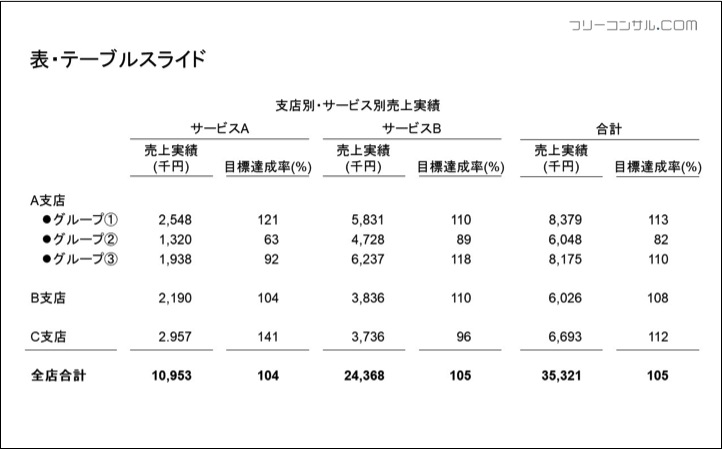

表・テーブルスライド

データの数値をタテ×ヨコの表にしたスライドです。

グラフはデータの大きさ感などを直感的に理解するのには適しますが、細かな数値などを扱うのには向いていません。

各支店の売上実績と目標達成率など、数字そのものが議論の対象になるような場合、こうした表形式のスライドが必要になります。

また、表形式のスライドは数字を扱う時だけでなく、ワードスライドをビジュアル的に見やすくする目的でも使われます。

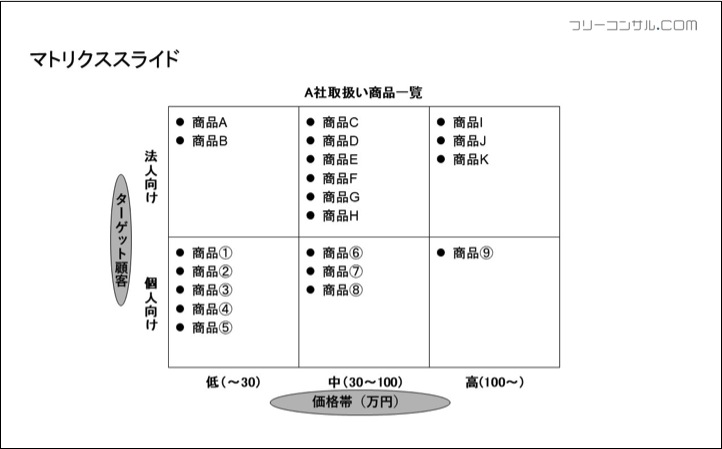

マトリクススライド

表をタテ軸、ヨコ軸で区切っていくつかに分け(例:2×2、2×3など)、それぞれのセグメントに当たるものを各ボックスに記入した形です。

例えばタテ軸を対象顧客(法人向け、個人向け)で区切り、ヨコ軸を商品の価格帯(高・中・低)で区切り、自社の商品を分類して表すといったように使います。

コンサルティングプロジェクトでは、全体像をMECE(漏れなくダブりなく)に整理することが第一歩になります。そうしたMECEに分類した結果などを表すために、マトリクスが多く使われます。

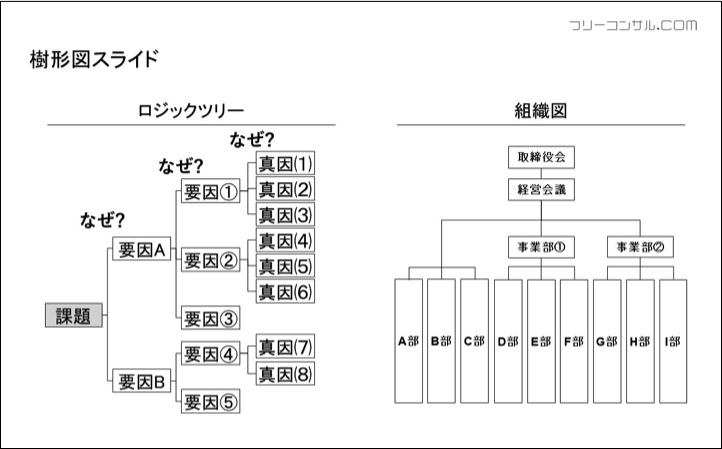

樹形図(ツリーダイアグラム)スライド

マトリクスと同様に、全体像を構成する要素の関係を表す時に良く使われるのが樹形図です。

小中学生の頃の確率の勉強で、サイコロを何回か振った時に出る目のパターンの全体像を、樹形図で表したことのある人は多いのではないでしょうか。ビジネスの世界で良く目にする企業の組織図も、企業を部署という構成要素に分解して表現したものです。

ロジカルシンキングの世界では、メインの課題をサブの課題に分割していき、取り組むべき真の課題は何かを整理する「ロジックツリー」が重視されます。

こうしたロジックツリーの思考に基づいて整理した問題の全体像や論点を説明する際にも、樹形図は便利なツールとなります。

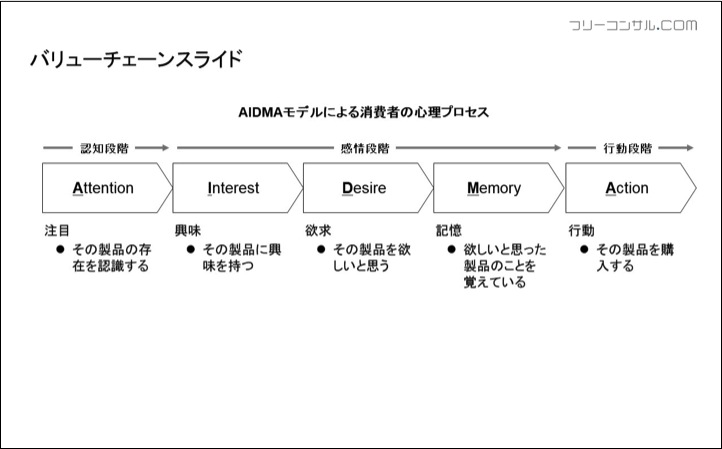

バリューチェーン(矢羽)スライド

バリューチェーンスライドは、プロセスや処理フローなど、全体の流れを段階に分けて説明する際に使われます。

バリューチェーンという言葉は、マイケル・ポーターが商品やサービスの提供に関する一連の事業活動を価値の連鎖としてとらえ、説明するために使った言葉です。

その説明の際に連なった「矢羽」を使ったため、矢羽を使ってフロー内の段階を示すような図をバリューチェーンと呼ぶようになりました。

実際にはポーターの定義した「バリューチェーン」ではない、プロセスや段階を表現するためにも使われます。

コンサルのパワポ資料作りのテクニック:フォント編

パワーポイントの資料は基本的に文字と画像の集まりだけで構成されているため、文字の一つ一つが重要な役割を果たします。

どのような文字を使うかでも、印象が変わってくるため、資料作りでは気を使いたいポイントです。

本章ではコンサルタントがパワーポイントの資料作りで用いるテクニックの中から、フォントに関するテクニックを解説します。

メイリオUIがベース

パワーポイントにはさまざまなフォントがインストールされており、どれを使えばよいか困っている方も多いでしょう。

パワーポイントの資料には、基本的にメイリオUIを使うことをおすすめします。メイリオUIの強みは、視認性が高いため遠くからでも文字がはっきりと読み取れる点です。

また、文字への強調をかけた場合でも、より強調が目立ちやすいというメリットもあります。

フォントの中には「メイリオ」がありますが、文字間隔が狭い「メイリオUI」の方が多く文字を書けます。

状況によってフォントは使い分ける

メイリオUIをベースとしておすすめしていますが、状況によってフォントの使い分けるのもクオリティの高い資料につながります。

例えば、強く強調したいキーワードがあれば、創英角ゴシックを使うとよいでしょう。創英角ゴシックはメイリオUIよりも文字が太いため、より強い印象を与えられます。

またパワーポイントの資料内に長文が必要な場合には、明朝体がよいでしょう。明朝体はメイリオUIよりも優雅な印象を与えるフォントのため、より柔らかい印象が与えられます。

メイリオUIをベースとしながらも、場面によってはフォントを使い分けた方がよいでしょう。

フォントは14pt前後

伝えたいことが多くなると、ついつい文字フォントを小さくして1ページに多くの文字を書き込みたくなります。

コンサルティングファームでも、経験の浅いコンサルタントが小さな文字でびっしりと書き込む場面を見かけます。

しかし、あまりに字が小さいと見にくい資料となってしまいますので、注釈やページ番号など以外のフォントは、一番小さくても14pt程度と考えておくのが望ましいです。

「スペースが足りなくて書きたいことが書ききれない」という場合、「書きたいこと」を厳選し、文字数を少なくしましょう。

コンサルのパワポ資料作りのテクニック:表・グラフ編

パワーポイントの中で相手を動かすために必要なのは、データです。

根拠となるデータをみて、納得してもらえなければ、プレゼンテーションは成功しないでしょう。

データは表やグラフという形で表現され、パワーポイントの中で重要な要素を占めます。

本章ではコンサルタントがパワーポイントの資料作りで用いるテクニックの中から、表・グラフに関するテクニックを解説します。

表・グラフ内もメリハリをつけた表示にする

パワーポイントでは表・グラフをキレイにまとめたからといって、クオリティの高い資料になるとは限りません。

パワーポイントの資料においては、統一感をもってまとめすぎてしまうと、何を見ればよい資料か分からなくなります。表やグラフ内で注目して欲しい部分があれば、色を変えたり、フォントサイズを大きくしたりと表現を変えましょう。

メリハリをつけた表現にすることで、資料を見る側はどこを見ればよいかが分かりやすくなります。

表やグラフは統一感をもってまとめたくなりますが、パワーポイントの資料においてはメリハリをつけた表現にしましょう。

グラフや表の数字の表示方法、単位は統一する

エクセルで作成したグラフや表をパワーポイントに貼り付ける際は、数字の表示単位にひと手間かけると見やすくなります。

例えばグラフの軸の目盛が、「1,000,000、2,000,000、3,000,000…」となっていたら、「1,2,3…」と表示して「単位:百万円」と記載します。日本人向けのプレゼンの場合は、「100、200、300…」として「単位:万円」とすると、さらに理解しやすくなります。

エクセルで作成したグラフ・表をそのままコピー&ペーストした結果、単位がなく、数字だけになってしまっているスライドも散見されます。

そのため表やグラフを貼り付けたら、必ず単位が記載されているか確認しましょう。

表のタテ・ヨコの合計値は必ずチェックする

エクセルで計算・作成した表をコピー&ペーストすると、表の合計数値が小数点以下で一致していないケースがあります。

例えば、表の欄に「11.11、33.33、55.55」とある時、表の一番右の合計値の欄に「99.99ではなく100.00」と記載されているケースです。四捨五入の結果このような数字のずれが起こるのですが、聴き手の中には小数点以下の些細なずれを気にする人もいます。

小数点以下の数値のずれは、11.11→11.12のようにデータを修正しておく方が無難です。

コンサルのパワポ資料作りのテクニック:ショートカット編

クライアントに動いてもらうためのパワーポイントの資料は、時に膨大な量を作成する必要があります。

コンサルタントは資料のストーリーやロジックの部分に特に注力しますが、動かす手が遅ければ、資料は完成しません。

コンサルタントがクオリティの高い資料を納期どおりに収められるのは、ショートカットなど効率策を駆使しているからです。

本章ではコンサルタントがパワーポイントの資料作りで用いるテクニックの中から、ショートカットに関するテクニックを解説します。

画面操作に役立つショートカットキー

参考資料を眺めながら、パワーポイントの資料を作成する際にマウス操作をしていては時間のロスにつながります。

コンサルタントは以下のショートカットキーを用いて、画面操作をおこなっています。

| 表示中のウィンドウ・アプリケーションを最小化 | Windows + M |

|---|---|

| 表示中のウィンドウ・アプリケーションを最小化・最大化 | Windows + ↑or↓ |

| 表示中のウィンドウ・アプリケーションを横に左右に移動 | Windows + ←or→ |

| ウィンドウ・アプリケーションの表示を切り替える | Alt + Tab |

オブジェクト作成に役立つショートカットキー

パワーポイントの資料作りの際にもマウス操作をしていては、短時間で膨大な量の資料は作れません。

コンサルタントは以下のショートカットキーを用いて、オブジェクト作成をおこなっています。

| 画像挿入 | Alt → N → P |

|---|---|

| 横書きのテキストボックス挿入 | Alt → N → X → H |

| オブジェクトのグループ化 | Ctrl + G |

| オブジェクトのグループ化解除 | Ctrl + shift + G |

発表時に役立つショートカットキー

作成したパワーポイントの資料は、本番はもちろんですが、リハーサルの機会も多いでしょう。

コンサルタントが、発表時の時間短縮に用いているショートカットキーは以下のとおりです。

| スライドショーを開始する | F5 |

|---|---|

| 現在表示中のスライドからスライドショーを開始する | Shift + F5 |

| 画面を暗くする | B |

| 1枚目のスライドに戻る | Home |

プレゼン資料作成の約束事・コツ・NGポイント

筆者はコンサルタントとして毎年1,000~2,000ページの資料を作成し、その数以上に他のコンサルタントが作成した資料も見てきました。

そうした経験からパワーポイントでプレゼン資料を作成する際のコツやNGポイントをご紹介します。

箇条書きする際の各レベルの冒頭記号をそろえる

パワーポイントでワードスライドを作る際には、箇条書きの形式が多くなるので、なるべく冒頭記号は統一する必要があります。

箇条書きの際、NGな冒頭記号の付け方

あるページでは最上位レベルの冒頭記号を「●」、第2レベルを「-」、第3レベルを「Ø」としている。

なのに他のページでは、最上位を「■」、第2レベルを「u」、第3レベルを「✓」としてしまう。

レベル別に冒頭記号を使い分けるとわかりやすい!

- 最上位は「1.2.3…」

- 第2レベルは「(i)、(ii)、(iii)…」

- 第3レベルは「①、②、③…」

番号や記号を付ける時は、伝えたい内容のレベルによって冒頭記号を使い分け資料全体で統一すると、スッキリと整理された印象になります。

資料内の色使いをそろえる

プレゼン資料ではグラフや図を多用します。

その際にページによって色使いがバラバラだと、見ている人はスッと頭に入りません。

例えば、棒グラフの棒の色がページごとに異なってしまうと、資料に統一感が出なくなってしまいます。

NGな色使いの例:棒グラフ

「項目Aは青、項目Bは赤、項目Cはグレー」としているのに、別のグラフは「項目Aが赤、Bがオレンジ、Cが緑」となっている。

同様に、折れ線グラフに複数のデータ系列がある場合の、各系列の色(グラフ上の折れ線の色)も順番を統一する方が、見ている人が理解しやすくなります。

グラフに使用する色は、項目ごとに決められた色を使用し、全体で統一させましょう。

アニメーションや画面切り替えなどの特殊機能を使いすぎない

パワーポイントには「アニメーション」機能があります。

アニメーション機能を使うと、内容を小出しにできたり(クリックするごとに少しずつ表示されていく)、表示させる画像を回転させたりする特殊効果を付けることができます。

また画面切り替え機能を使うと、ページ送り時の次ページの出方をページごとにアレンジできます。横や下からスワイプ、フェードインなどですね。

聴き手にインパクトを与えようと、アニメーション機能を多用する人がいますが、使い過ぎるとわずらわしさを感じさせます。

ここ一番で使うならまだしも、全ページで使用するなどはもっての他です。インパクトを与えたいなら、特殊効果に頼らず、内容を鋭く絞っていきましょう。

プレゼン資料作成の参考書籍・おすすめテンプレート

本項目では、パワポ作りに役立つ参考資料を紹介します。

プレゼン資料の作成ノウハウについては、さまざまな書籍が出版されているほか、近年では手軽に使えるテンプレートもあります。その他にも、パワポ作成の参考となるサイトなどもあるため必見です。

便利な資料やツールを活用して、伝わりやすいパワポ資料の作成術を身につけましょう。

コンサルのパワポ作りが学べる参考本

ここでは、コンサルのプレゼン資料作成術について触れているものをご紹介します。

上記2冊の著者、奥秋和歌子氏は、外資系コンサルティング会社のプロダクションチームでリーダーを務めてきました。

プロダクションチームとは、コンサルタントが作成した資料を手直し、顧客向け資料へと仕上げるチームのことです。いままで数々のプレゼン資料を手直しし、改善してきた経験から、プレゼン資料作成のポイントを平易にまとめています。

続いて上記の3冊も、それぞれ外資系コンサルティングファームで、パワポ資料を作成してきたコンサルタントが書いた書籍です。資料作成のテクニックやコツがまとめられており、コンサルタントとして働くなら、できれば3冊とも熟読したい内容となっています。

プレゼン資料作成におすすめのサイト・ツール

プレゼン資料作成の定番はPowerPointのスライドショーですが、それ以外にも魅力的なプレゼン資料の作成ツールがあります。ここではおすすめのサイト・ツールをご紹介します。

Canva

Canvaは、クオリティの高いテンプレートと大量の写真やイラスト素材を自由に組み合わせてセンスの良いプレゼンテーションが作成できるデザインプラットフォームです。

2013年オーストラリア発のオンラインデザインサービスで、2017年から日本語対応のサービスが提供され、世界190カ国で月間1億3,000万以上のアクティブユーザーが使用するなど今爆発的に利用者を増やしています。

このCanvaの一番の特徴は、25万点を超える高品質な無料テンプレートが用意されている点です。

テンプレートはドラッグ&ドロップによる感覚的な操作ができ、数百万点にも及ぶ無料素材の写真、動画、グラフィック、オーディオトラックなどと組み合わせることで、洗練されたスタイルを簡単に作成することができます。

もちろん手元の画像やファイルを取り込んでカスタムしたり、目を引くグラフやインフォグラフィックを作成してプレゼンにインパクトを与える事も可能です。

参考サイト

インターネット上には、コンサルティングファームが作成した資料が見られるサイトもあります。

英語の資料が中心ですが、SlideShareというサイトには、マッキンゼー、BCGなどのコンサルティングファームが作成したプレゼン資料がいくつか公開されています。

経済産業省は、多くのプロジェクトをコンサルティングファームに発注しています。その時に作成されたプレゼン資料が公開されており、検索すると閲覧できる資料が出てきます。

ビジネススキルや経営戦略について、動画や記事で詳しく学びたい方はこちらがおすすめです。

今なら10日間無料でお試しできます。

コンサルのパワポまとめ

プレゼン資料の作成術を簡単にご紹介してきました。ここでご紹介したのはあくまで基本です。

実際の資料作成時には、「ここはあえて箇条書きにしないでおこう」、「グラフよりも表の方がわかりやすい」など、伝えたい内容に応じて調整する必要があります。

このような調整は、ある意味「技」や「アート」の領域で、身につけるためには、とにかく多くの資料を作成する、上級者が作成した資料を見る、といった経験が必要です。

今回の記事を見て、わかりやすく、伝わりやすい資料作成への第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

の脱炭素価値に関する検討について1.jpg)

の脱炭素価値に関する検討について2.jpg)

調査報告書.jpg)

調査報告書2.jpg)

1.jpg)

2.jpg)