本記事では、フリーランスのコンサルタントとして独立や副業を考えている方に向けて、税金に関する内容を解説しています。

- フリーコンサルの税金の全体像

- 税金の具体的な金額・計算方法

- フリーランスコンサルタントが確定申告で注意すべき点

などについて解説していますので、税金に対する不安がある方はぜひ参考にしていただければ幸いです。

関連記事>>コンサルタントは個人事業主で起業すべき?法人との違いや年収についても解説

フリーコンサル向けおすすめ案件紹介サービス5選

| サービス名 | 特徴 |

|

|

業界最大級の案件数!報酬180万円を超える案件が500件以上。 フルリモートや稼働率が低い案件など、豊富な案件を保有。多様な経歴のコンサルタントを積極採用 |

プロコネクト プロコネクト |

新規案件多数!戦略・業務・IT領域で毎月300件以上の案件を取り扱い |

|

案件掲載数9,300件以上!プライム案件多数だから月額200万円以上の高額案件もあり! 独自のネットワークを通じ他社にオープンになっていない案件を最短1週間で参画可能 |

|

|

平均単価193万円!DX・デジタル案件に特化。 コンサルファーム・大手SIer・大手ソフトウェア会社出身者におすすめ |

|

|

ITコンサルやPMO案件を多数保有!案件終了1,2ヶ月前から次の参画先選定をサポート 大手事業会社やコンサルティングファーム、SIerから直接依頼された、商流が浅く高単価の案件を多く保有。 |

フリーコンサルが支払う税金の種類

フリーランスは、サラリーマンよりも税金や保険料を気にかける事が多くなります。なぜなら、サラリーマンでは給与から天引きされる税金を、自分で計算して収入から差し引いて支払いをする必要があるからです。

フリーランスが納める必要がある税金は、以下のような種類となります。それぞれ確認していきましょう。

所得税

所得税は1年間に稼いだお金から経費や所得控除などを差し引いた課税所得に対して課せられる税金です。

所得税には、所得が増えるほど税率が上がる超過累進税率が適用されています。

その他に、2037年までは所得税に東日本大震災の復興特別所得税が加算されます。つまり、所得税の金額を計算する上では、復興特別所得税を追加する必要があるということです。

また、この所得税は、毎年3月15日までに申告・納付する必要があります。(口座振替の時は4月中旬)

住民税

住民税は都道府県民税と市町村民税(東京23区ではスペシャル区民税)の総称です。

住民税は、前年の課税所得に対して一律10%課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」を組み合わせて計算して納めます。均等割は5,000円(道府県民税 1,000円+市町村民税が3,000円+森林環境税が1000円)となっています。

個人事業税

個人事業税はフリーランス(個人事業主)が都道府県に納付する税金であり、全てのフリーランスが課税されるわけではなく、法律で定められた70の業種に従事しているケースのみ納付の義務があります。

加えて、所得代金が290万円以下の時は、課税対象になりません。

消費税

消費税は2年前の年間売上金額が1000万円を超える場合と課税事業者選択届出書を出した場合に、納税義務が生まれます。

国民健康保険税・国民年金保険税

フリーコンサルとして独立して生活する場合、国民健康保険や国民年金の支払いが必要です。

国民健康保険料は、医療分・支援分・介護分の所得割率、均等割り額に応じて計算された料金を支払う必要があります。一方、国民年金は一律の金額となっており、毎年物価・賃金の伸びを考慮したうえで見直しがおこなわれています。

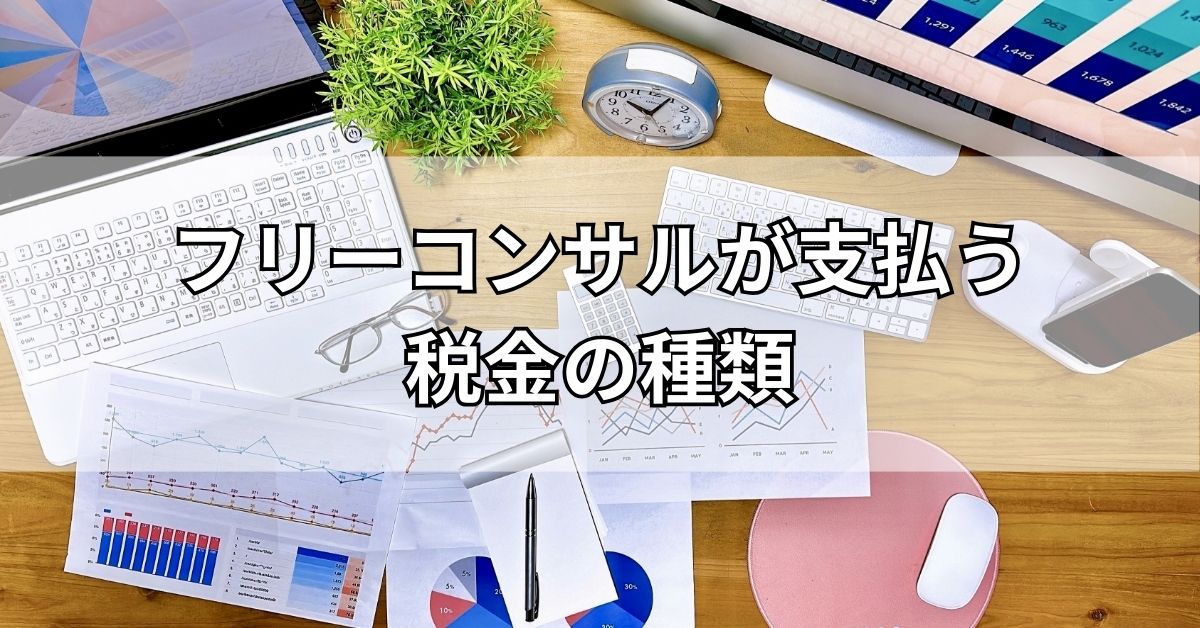

フリーランスの税金の目安、計算・シミュレーション

1章で紹介した税金5種類について、計算方法や税金目安として、2023年度の年収が500万円のフリーコンサルが、実際どの程度税金を支払うのか金額合計をシミュレーションしてみましたので、参考にしてみてください。

上記の項目を計算した表が以下です。あくまでも一例ですので、詳細については管轄の税務署や国税庁、専門家への問い合わせをおすすめします。

| 年収500万円のフリーコンサルの想定税金 | |

|---|---|

| 所得税 | 421,163円 |

| 住民税 | 505,000円 |

| 個人事業税 | 105,000円 |

| 消費税 | 250,000円 |

| 国民健康保険税 | 590,600円 |

| 国民年金保険税 | 16,980円 |

| 計 | 1,888,743円 |

具体的な計算方法については、以下の項目でそれぞれ解説しています。

所得税の計算・具体例

消費税の計算方法は、以下の通りです。

所得税=(収入−経費)×税率−控除額

※控除は青色申告のみ

さらに、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税が加算されるため、両方を計算したのち合算する必要があります。つまり、計算内容は以下のようになります。

- 所得税の金額=(500万円−80万円)×20%−427,500円=412,500円

- 復興特別所得税の金額=412500円×2.1%=8,663円

- 所得税の金額+復興特別所得税の金額=421,163円

住民税の計算・具体例

住民税は、所得割10%+均等割5,000円(道府県民税 1,000円・市町村民税が3,000円・森林環境税(国税)1,000円)で計算します。

そのため、具体的な住民税の計算例は、以下のようになります。

- 500万円×10%+5,000円=505,000円

個人事業税の計算・具体例

個人事業税は、(所得−控除額290万円)×税率3〜5%で計算されます。税率は業種によって異なり、コンサルタント業は5%です。

具体的な計算例は、以下のようになります。

- (500万円−控除額290万円)×5%=105,000円

消費税の計算・具体例

消費税は売上が1000万円を超えると消費税を支払わないといけません。ただし、前々年度の売上で計算されるため、開業から2年間は支出税が免除されます。

また、免税事業者は納税不要となりますが、課税事業者は消費税の支払いが必要です。課税事業者に該当するのは以下の場合となります。

- 2年前の事業年度の売上高が1,000万円を超える事業者

- 課税事業者選択届出書を出した事業者

- 特定期間の売上が1,000万円超かつ支払給与額が1,000万円超

- 特定期間とは:

- 個人事業者:前年1月1日~6月30日までの間

- 法人:前年の事業年度開始後6ヶ月間

- 特定期間とは:

- 設立資本金が1.000万円以上の事業者

課税事業者の場合は、以下のいずれかで消費税の納税額を計算します。

- 一般課税:「課税期間中の課税売上にかかる消費税」―「課税期間中の課税仕入れなどにかかる消費税」=消費税の納税額

- 簡易課税:「課税期間中の課税売上にかかる消費税」―「課税期間中の課税売上にかかる消費税×みなし仕入れ率」=消費税の納税額

みなし仕入れ率の計算は事業の種類によって異なります。フリーコンサルタントはサービス業に該当しますが、この場合のみなし仕入れ率は50%です。このケースで計算をおこなう場合は、以下のようになります。

- 課税期間中の課税売上にかかる消費税:50万円-(課税期間中の課税売上にかかる消費税×みなし仕入れ率50%)=250,000円

国民健康保険税・国民年金保険税の計算・具体例

国民健康保険料は、年齢や住んでいる地域によって金額が変動します。以下は計算の一例です。

- 医療分:所得割率:8.69% 均等割額:49,100円 →4,570,000円 ×8.69%=397,133円 49,100円 ×1人=49,100円

- 支援分:所得割率:2.8% 均等割額:16,500円 →4,570,000円 ×2.8%=127,960円 16,500円 ×1人=16,500円

となり、計590,600円 となります。※1

国民年金は全国一律で、2024年度は月額16,980円です。※2

参照元

フリーのコンサルタントが経費として計上できる項目は?

フリーのコンサルタントが経費として計上できる項目には、たとえば以下のようなものが挙げられます。

- 業務に使用するPCやオフィス用品、ソフト等の購入費

- 打ち合わせのための交通費

- 業務にかかる通信費

- 資料作成にかかる費用

- 事業に関係するセミナー代等

- 外注費用 など

これらの経費を売上から差し引いて、所得を計上します。

税金が高い人に知ってほしい節税対策

フリーコンサルとして個人で事業をおこなっていると、税金が高くなってしまうこともあります。

以下のような節税対策を意識することで、税金を抑えることが可能です。

小規模企業共済

フリーランスの税金対策としては、小規模企業共済が真っ先に挙げられます。こちらは、月に1000〜70,000円まで500円単位で掛け続ける事ができる制度です。

掛け金はすべて所得控除で、廃業した時や取り止めした時に受け取れます。20年以内の解約だと資金割れしますが、それ以上に控除になる代金の方が大きくなります。退職金のように積み立てられ、年間に支払う所得税等の節税にも繋がるのが特徴です。

確定拠出年金

次に挙げられるのが、確定拠出年金です。こちらは、iDeCo(イデコ)という略称で知られています。

小規模会社共済は問答無用で加入すべきだと思っていますが、iDeCoは注意しなければならないことを知っておいた方がよいでしょう。

これも月に最大68,000円掛ける事ができて、丸々所得控除になりますので、節税効果がかなり大きいです。とはいっても、60歳になるまで掛け金を引き出せません。小規模企業共済のケースは、解約すれば少なくとも8割以上は戻ってきますが、iDeCoはそもそも解約できないところが、注意すべき大きなポイントです。

税理士をお付けになっていない方も、フリーランス向けの無料相談サービスなどを利用して、仕事内容をもとに加入すべきかどうか情報収集してみるのもよいでしょう。

必要経費を計上する

フリーのコンサルタントが経費として計上できる項目は?にて挙げたような必要経費を計上することで、売上から経費を差し引いて所得にできるため、節税できます。

事業のために支払った費用の領収書や請求書はしっかりと控えておき、経費として計上できるようにしておくとよいでしょう。

コンサルタントは税務調査の対象になりやすい

フリーのコンサルタントは税務署から調査の対象とされやすい傾向があるため、注意が必要です。

税務調査の対象になりやすい理由としては、コンサルタント料がサービスに対する報酬であり、不正が発生しやすい点が挙げられます。実際には提供されていないコンサルタント料を計上して摘発されるというケースもあり、税務署も警戒を強めているということです。

また、国税庁による令和5年の税務調査の統計では、「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得⾦額が高額な上位10業種」の1位が「経営コンサルタント」となっています。以前より経営コンサルタントは申告漏れ上位であることからも、税務調査の対象として狙われやすい業種の一つです。

コンサルタントの売上が高く、経費が過剰に計上されているケースなども、税務調査の対象になりやすいといえます。経費に計上できるからと事業に無関係なものまで売上から差し引くと指摘されるため、注意しましょう。

フリーコンサルタントの確定申告時の注意点

フリーコンサルタントが確定申告をおこなう際には、注意すべき点があります。

確定申告時には、たとえば、以下のような注意点を意識しておくとよいでしょう。

経費は正確に計上する

事業に関連する経費は、領収書や請求書を保管して正確に計上しましょう。

保管に不備があると税務署から指摘される可能性があるほか、本来計上すべきであった経費を見逃してしまうこともあるため、結果的に損失を招いてしまうケースがあります。

経費や税金に関する処理を正確におこなえる自信がない、という場合は、専門家である税理士に依頼するのも一つの方法です。

源泉徴収漏れに気を付ける

源泉徴収は、報酬の支払い側に義務があり、怠るとペナルティが発生するものです。

一方、フリーランスのコンサルタントなど個人事業主として支払いを受ける側は、支払い側から支払調書を受け取り確定申告で提出します。源泉徴収で差し引かれている金額が納税額より多い場合、還付を受けられるケースもあります。

取引の際に源泉徴収漏れがあると、結果として源泉徴収分の返金と訂正分の支払調書の入手、さらには税務署に対する所得税の構成請求も必要になり大変面倒です。支払い側・受け取り側両者にとってよいことはないため、適切な処理が必要と言えるでしょう。

余裕をもって確定申告を進める

確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までの間です。

期日までに申告できない場合、無申告加算税等のペナルティが課される可能性もあるため、注意が必要です。期日を守って確定申告をおこなうためには、余裕をもって準備を進めておく必要があります。

1月から12月までの収入・経費の計算や、必要書類の準備などを確定申告の期間内にすべておこなうのは大変ですので、日常的に用意を進めるとよいでしょう。

フリーコンサルタントの確定申告方法

フリーコンサルタントが確定申告をおこなう方法としては、以下のようなものが挙げられます。

インターネットで申告する場合

確定申告は、インターネットからおこなうこともできます。

インターネットで確定申告をするためには、確定申告書データを作成後「e-Tax」で電子申告する必要があります。電子申告には、マイナンバーカードやカードを読み取り可能なデバイスが必要です。確定申告書のデータは、国税庁の確定申告書等作成コーナーや確定申告ソフトで作成できます。

窓口で申告する場合

確定申告は窓口での申請が可能です。

確定申告書を税務署にて取得するかプリントアウトして取得するなどで書類を入手し、手書きで申告書を作成することもできます。手書きの場合はミスが起こりやすいのが難点ですが、税務署への相談などがしやすいといったメリットもあります。状況に合わせて活用しましょう。

郵送で申告する場合

確定申告書の提出方法としては、インターネットや窓口のほか、郵送も挙げられます。

郵送の際は、第一種郵便物または信書として送付する必要があるため、注意しましょう。また、郵送による提出日は通信日付印によって判断されるため、早めに送付するのがおすすめです。記載内容や添付書類に間違いがないかしっかりとチェックし、所轄の税務署または業務センターに送付してください。

フリーコンサルの税金Q&A・よくある質問

本項目では、フリーコンサルの税金に関するよくある質問を掲載しています。

コンサルタント料は雑所得ですか?

コンサルタント料の所得の種別については、状況によって以下のように異なるケースがあります。

- 一度のみコンサルティング業務をおこなった場合:雑所得とみなされるケースが多い

- 継続的にコンサルティング業務をおこなう場合:事業所得とみなされるケースが多い

上記のように、コンサルティング業務を事業として継続的におこなうか否かで、雑所得・事業所得の判断が分かれる傾向にあります。その一方で、状況によって判断が異なる場合もあるため、注意が必要です。判断に迷う場合は、専門家や国税庁等への問い合わせをおすすめします。

フリーのコンサルタントが確定申告をしないとどうなりますか?

フリーのコンサルタントが確定申告をおこなわない場合、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。

| 無申告加算税 | 確定申告をすべき場合において、期日までに確定申告を実施しなかった場合に課せられる。 追加で15~30%の課税 |

|---|---|

| 延滞税 | 確定申告を実施したが期限までに所得税を納付しなかった場合に課せられる。 追加で2.4%または8.7%の課税 |

| 重加算税 | 改ざんによる過少申告や無申告など悪質な隠ぺいがおこなわれた場合に課せられる。 追加で35%または40%の課税 |

上記のように、確定申告を実施しない場合さまざまな罰則を受ける可能性があります。

一方で、期日を過ぎたら必ずペナルティが発生するということではなく、できる限り早めに申告をおこなうことで罰則を回避できるケースもあります。「どうせ期日を過ぎてしまうからいっそ申告しないでいいや」と諦めず、申告をおこなうとよいでしょう。

フリーランスコンサルタントの税金まとめ

今回は、フリーコンサルが支払う税金や、関連する確定申告について解説しました。

フリーランスは、クライアントから受取るお金から、旅費交通費や消耗品費といった、事業に必要な経費を引いた値段が手取りになります。これらの収入に対して税金が発生するため、売上・経費を正確に記録して計算することが重要です。

確定申告に関しても、期限に間に合うよう準備を進めておく必要があります。確定申告の期限を過ぎてしまう、不正が発覚するなどのトラブルがおこると、罰則により追加の課税が発生する可能性も考えられます。税金に関する処理は面倒に感じる方も多いかもしれませんが、確定申告等は怠らずに実施しましょう。