公認会計士の独立には「自由で楽」という意見がある一方で、「厳しい」「安定しない」と感じる人も少なくありません。実際に、独立して理想の働き方や高収入を実現している公認会計士がいる一方で、思うように軌道に乗らず後悔するケースもあります。そのため、不安から独立をためらっている方も多いでしょう。

この記事では、公認会計士として独立を考えているものの、今後のキャリアに迷いがある方向けに、独立のメリット・デメリットや失敗・後悔を防ぐためのポイントなどを詳しく解説します。さらに、独立後の年収やキャリアパスについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

\会計士におすすめの転職エージェント/

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

MS-Japan | 管理部門や仕業に専門特化で35年の実績※1 管理部門・仕業等のスペシャリストで領域では業界最大級の求人数。専門特化型ならではの強みを活かし、大手監査法人や日系大手大企業、外資系、ベンチャーキャピタルなど多様な組織・企業とのネットワークあり。 |

マイナビ会計士 | 公認会計士や試験合格者、USCPAに特化した転職エージェント 「マイナビ」のネットワークを最大限に活かした事業会社、コンサルティングファーム、会計事務所、金融機関などの豊富な求人が魅力。 |

ヤマトヒューマンキャピタル | 経営×ファイナンス領域に特化した転職エージェント 業界未経験者の書類添削/面接対策に強く転職支援人数は業界トップクラス。転職成功者の平均年収増加率186%※2の実績あり。 |

MyVision | 会計スキルを活かせる案件が豊富にあるエージェント 公認会計士として監査法人やM&Aアドバイザリー、事業会社の経営企画や新規事業など幅広いポジションの案件を豊富にもつ。 |

※1MS-Japan

※2ヤマトヒューマンキャピタル※ヤマトヒューマンキャピタル調べ

関連記事>>公認会計士におすすめ転職エージェント

公認会計士の独立は難しい?

公認会計士の独立には、「難しい」という声と「楽」「楽しい」という声があります。まず、この見出しでは公認会計士の独立は難しいのかどうか、2つのポイントを解説します。

公認会計士の独立は楽?楽しいと言われる理由

公認会計士の独立は「楽」という声があります。公認会計士は監査業務という独占業務を持ち、さらに税理士登録を行えば税務業務にも携わることが可能です。そのため、万が一独立がうまくいかなくても、資格を活かして監査法人で非常勤として働いたり、一般企業へ中途入社したりといった選択肢があります。

こうした背景から、公認会計士は比較的独立しやすい職業といわれています。また、独立後に「楽しい」と感じる人が多い理由としては、次のような点が挙げられます。

- 難関資格を活かして専門性の高い業務を担える

- 働き方を自分で決められる

- 成果をあげれば収入アップに直結する

独立すると、仕事の成果が自分の収入に直結するため、法人勤務時代と比べて大幅な年収アップも可能です。

公認会計士が独立すると失敗・後悔するケース

公認会計士として独立した後でも、うまくいかずに失敗や後悔を感じる人も少なくありません。そうした結果につながる主な要因としては、次のような点が挙げられます。

- 人脈が足りない、営業力に欠ける

- 競合相手が多い、競合との差別化が上手くいかない

- プレッシャーがある

独立すると自ら営業活動を行い、新規顧客を開拓しなければなりません。豊富な人脈や営業力があれば問題ありませんが、そうでない場合は苦労することも多いでしょう。

他の公認会計士との差別化やブランディングを意識し、自身の強みを発信していくマーケティング力も求められます。クレーム処理や顧客対応もすべて自己責任となるため、その重圧に耐えきれず後悔するケースもあります。

公認会計士が独立するメリット

公認会計士が独立するメリットとして、主に次の4点が挙げられます。魅力を感じる方は、ぜひ独立を目指してみてはいかがでしょうか。

幅広い業界・企業と関われる

幅広い業界や企業と関われる点は、公認会計士が独立する大きなメリットの一つです。独立後は自分で仕事内容や顧客を選べるため、興味のある業界や企業と関わることができます。

多様な業界や企業文化に触れることで、知見が広がり、スキルアップにもつながります。ただし、独立した公認会計士にとっては、業界内での評判も非常に重要です。

興味がない取引先や採算の悪い顧客だからといって、対応をおろそかにすると、悪評がすぐに広まってしまう可能性があります。独立後の顧客選びは、一時的な興味ではなく、自身のキャリア目標や強みと一致するかどうかを基準に、慎重に判断することが大切です。

仕事を選べるようになり得意分野に集中できる

仕事を自分で選び、得意分野に集中できることも、公認会計士が独立する大きなメリットです。監査法人や企業などの組織に所属している場合は、基本的に与えられた業務をこなすしかなく、担当業務を自分で選ぶことはできません。

一方、独立すれば自ら案件を獲得する立場になるため、得意分野の仕事を優先し、苦手な分野は断るといった柔軟な対応が可能です。得意分野で高い成果を出すことで評判が広まり、さらに仕事が増えるという好循環も期待できます。

また、案件内容だけでなく、取引する顧客も自分で選べます。相性が合わない顧客との契約を継続しない判断もできるため、ストレスを軽減しながら理想的な働き方を実現できるでしょう。

自分次第で収入が伸びる可能性がある

公認会計士が独立するメリットの一つに、自分の努力次第で収入を大きく伸ばせる点があります。会社員として働く場合、どれだけ成果を上げても年収に直結しないことが多く、所属部署や会社全体の業績に左右されます。

組織の中では、どんなに優秀でも昇進や昇給のスピードには限界があるでしょう。一方で、公認会計士が独立すれば、収入の上限はなくなります。自分の実力と働き方次第で、年収2,000万円以上を目指すことも可能です。

監査業務や税務業務に加えて、財務コンサルティングなどの高単価案件を受注したり、監査法人から非常勤案件を請け負ったりと、収益の柱を複数持つこともできます。自分の強みを活かして戦略的に動けば、収入アップのチャンスは大きく広がるでしょう。

ライフスタイルに合わせた働き方を実現できる

ライフスタイルに合わせた働き方を実現できる点も、公認会計士が独立する大きなメリットの一つです。独立後は、どのような仕事をどの程度受注するかを自分で決められ、働く場所や勤務時間、スケジュール管理もすべて自身の裁量に委ねられます。会社員のように決まった時間に出社する必要もありません。

そのため、独立すればライフスタイルに応じた柔軟な働き方が可能になります。実際に、育児や介護と両立しながら公認会計士として活動している人も多く見られます。

さらに、自分で事務所を構える以外にも、監査法人の非常勤勤務など多様な働き方があるため、ライフステージに合わせてキャリアを選択できるのも魅力です。

公認会計士が独立するデメリット・注意点

公認会計士の独立には、次のようなデメリット・注意点があります。独立後について不安がある方は、後で紹介するエージェントに登録すると良いでしょう。エージェントに登録すれば、案件紹介や相談対応などのサービスを受けることができます。

相談相手がいないと不安を感じやすい

公認会計士が独立する際の注意点として、相談相手がいないことで不安を感じやすくなる点が挙げられます。組織に所属している場合は、上司や先輩に相談できる環境があり、分からないことがあっても助言やサポートを受けられるでしょう。特に、経験の浅い業務に挑戦する際には心強い存在となるはずです。

しかし、独立するとそのような後ろ盾はなくなります。自分の判断で業務を進められる自由がある一方で、すべての決断と責任を一人で背負うことになります。その結果、孤独を感じてモチベーションが下がったり、強いストレスを抱えるケースもあります。独立後は、ストレスマネジメントや体調管理を意識的に行い、心身のバランスを保つことが大切です。

独立直後は収入が安定しにくい

独立直後は収入が安定しにくい点も、公認会計士が独立する際の大きなデメリットです。独立するとサラリーマンのような固定給がなくなり、毎月の収入が不安定になります。特に独立直後は、新規顧客の開拓に時間がかかり、思うように収入を得られないことも珍しくありません。

そのため、独立前に開業資金や維持費、生活費などをしっかりと試算し、一定期間は収入がなくても生活できるだけの蓄えを用意しておくことが大切です。また、安定した案件を確保できるよう、人脈を広げておくことも重要です。監査法人やエージェントを通じて非常勤案件を持っておくと、リスクを抑えて独立を進められるでしょう。

個人事務所では受注できる案件に限りがある

個人事務所では受注できる案件が限られる点も、公認会計士が独立する際の注意点として挙げられます。大手企業や有名企業の案件は、多くの場合、大手や中堅の監査法人が受注しており、個人事務所に依頼が来ることはあまりありません。そのため、独立して事務所を構えた場合、主な顧客は中小企業や個人事業主が中心となるでしょう。

独立前に大手や中堅の監査法人で勤務していた方は、大企業や大規模プロジェクトに携わる機会が多かったはずです。しかし、独立後はそのような案件に関われる可能性が低くなります。中小企業や個人事業主との仕事に魅力を感じる方であれば問題ありませんが、大企業の案件にこだわりたい方は、独立を慎重に検討した方がよいでしょう。

責任とプレッシャーが伴う

責任とプレッシャーが大きくなることも、公認会計士が独立する際のデメリット・注意点の一つです。独立すれば、組織に属していたときよりも業務に対する責任が格段に重くなります。

仕事が順調に進んでいる間は問題ありませんが、ミスをしたりトラブルが発生したりした場合はすべて自分で対応しなければなりません。助けてくれる上司や同僚もおらず、業務が立て込んでいる時や体調が優れない時でも、自ら仕事をこなす必要があります。

さらに、独立後は来客対応や備品管理、税金や保険の手続きなど、本業以外の業務もすべて自分で行わなければなりません。仕事の品質や納期へのプレッシャーに加え、雑務に追われることも多く、結果的に独立を後悔する人もいるようです。

公認会計士の独立後の主なキャリア

公認会計士として独立した場合、主に次のようなキャリアが考えられます。

税務関連の業務を受託する

公認会計士の独立後のキャリアとして、税務関連業務の受託が挙げられます。公認会計士の独占業務である監査業務は、主な顧客が大企業であるため、独立したばかりの個人事務所が案件を獲得するのは容易ではありません。

そのため、多くの公認会計士は税理士登録を行い、税務業務を受託するケースが見られます。公認会計士は税理士登録に必要な試験が全科目免除されており、所定の研修を修了すれば税理士資格を取得できます。

独立後に税務業務を中心に行いたい場合は、独立前に税務関連の実務経験を積んでおくことが理想です。税理士法人や会計事務所で数年の経験を積んでおくことで、独立後もスムーズに業務を展開できるでしょう。

会計アドバイザリー業務を行う

公認会計士の独立後のキャリアとして、会計アドバイザリー業務を行う道もあります。会計アドバイザリー業務とは、顧客企業の経営陣に対し、中長期的な経営課題の解決や企業価値向上を目的としたサポートを行います。

この業務では、専門的な視点からアドバイスや実行支援を行うため、公認会計士として培った知識や経験を存分に活かすことが可能です。具体的には、M&A支援、IPO(新規株式公開)支援、内部統制の構築・強化、コンプライアンス対策の支援などが挙げられます。

会計コンサルティング業務を提供する

会計コンサルティング業務を提供することも、公認会計士が独立後に選べるキャリアの一つです。特に、FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)と呼ばれる分野で活動する公認会計士も多く見られます。FASとは、M&Aや事業再生、フォレンジックなど、財務や会計面での専門的な助言を行うサービスです。

短期間で成果が求められることが多く、他の会計士や専門家とチームを組んで取り組むケースも一般的です。一方、会計コンサルティング業務は、より総合的かつ中長期的な視点で顧客企業の経営を支援します。FASとの明確な線引きは難しいものの、両者は密接に関連しており、互いを補完する関係にあります。

常勤から非常勤勤務に切り替える

公認会計士が独立後に選べる主なキャリアの一つに、常勤から非常勤勤務へ切り替える方法もあります。独立前に常勤で監査業務を行っていた人にとっては、比較的ハードルの低い独立形態と言えるでしょう。

独立前に所属していた監査法人や、別の監査法人で非常勤として働く場合、これまでとほぼ同様の仕事内容で安定した収入を得ることが可能です。また、常勤勤務に比べて、ワーク・ライフ・バランスを取りやすい点も魅力です。

ただし、近年は非常勤勤務を希望する公認会計士が増加しており、報酬水準はやや下がる傾向にあります。また、希望する案件に必ずアサインされるとは限らず、想定した年収に届かないリスクもあります。

公認会計士が独立した場合の年収は?

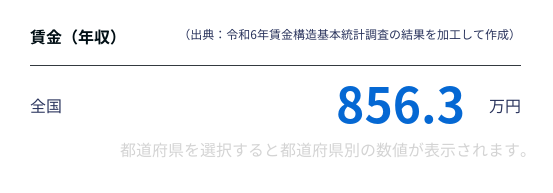

公認会計士の年収は、独立後に限定した公的なデータがないため、全体の傾向から見ていきましょう。厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、2024年時点での公認会計士の平均年収は856.3万円※1となっています。

さらに、「会計士の履歴書」の会計士白書2024年版によれば、公認会計士の約半数が年収750万円〜1,500万円※2の範囲に分布しています。これらのデータから、公認会計士は専門職として安定した高収入を得やすい職種であることがわかります。

次に、会計事務所の売上実態を見てみましょう。株式会社TKCの調査によると、前年期の年間売上が5,000万円〜1億円未満の事務所が最も多く、全体の24%※3を占めています。

この調査の対象事務所は、正職員を抱える事務所が全体の約8割に上り、そのうち半数以上が正職員2〜10人規模※4という結果でした。独立直後にこの規模へ到達するのは簡単ではありませんが、顧客基盤を着実に拡大し、事業を継続的に成長させていけば、十分に実現可能な目標といえるでしょう。

公認会計士の独立が向いている人

次のような人は、公認会計士の独立が向いています。当てはまる方は、ぜひ、前向きに独立を検討してみてください。

コミュニケーション能力が高い人

コミュニケーション能力が高い人は、公認会計士として独立に向いているタイプと言えます。公認会計士の仕事は数字を扱うことが中心ですが、机上の作業だけでなく、顧客とのやり取りも欠かせません。

顧客の課題や要望を的確に聞き出し、専門的な内容をわかりやすく伝えるスキルが求められます。独立後は、自ら営業活動を行い、新規顧客や案件を獲得する必要があります。その際、自身の強みを効果的に伝える力も重要です。

また、関係先や仕事仲間と日常的に良好な関係を築くことも、円滑な業務運営につながります。傾聴力、説明力、交渉力といったコミュニケーションスキルは、独立後の成功を左右する要素です。

リスクマネジメント力がある人

公認会計士として独立に向いている人の特徴として、リスクマネジメント力が高いことも重要な要素です。独立後は、業務上のすべてのリスクを自分自身で負うことになります。

独立した公認会計士に求められるリスク管理には、次のような内容が含まれます。

- 顧客の財務について、事業リスクなどを早期に発見し、回避策を提案する

- 情報漏えい防止など、情報セキュリティの管理を徹底する

- 業務上のミスを最小にするため、チェック体制やツール活用などのシステムを構築する

独立した公認会計士にとって、顧客からの信頼性や業界内の評判は非常に大切です。リスクマネジメント力の知識やスキルは、独立前から身につけておきましょう。

自由な働き方を重視する人

自由な働き方を重視する人は、公認会計士として独立に向いています。独立すれば、勤務場所や勤務時間を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

オフィスを構える、リモートワークを活用する、監査法人で非常勤勤務をするなど、働き方の選択肢は多様で、ワーク・ライフ・バランスを取りやすい点も魅力です。ただし、独立後は自分の働きに応じて収入が変動し、案件の受注が安定しないリスクもあります。

自由を重視しつつも、収入の不安定さを避けたい人には独立は不向きかもしれません。その場合は、大手監査法人や企業の財務部門へ転職し、安定した収入を得ながらキャリアアップを目指す方法もあります。

専門知識を学び続ける意欲がある人

専門知識を学び続ける意欲がある人も、公認会計士として独立に向いています。監査や財務会計の分野は、企業統治の強化や新技術への対応など、時代の変化に合わせて法制度の改正が頻繁に行われています。

そのため、公認会計士は常に最新の情報を取り入れ、知識を更新し続けなくてはいけません。独立後は周囲に情報を共有してくれる同僚がいないため、自ら積極的に学び、情報収集を怠らない姿勢が求められます。

たとえば、税制改正の際に内容をいち早く把握し、顧客にわかりやすく説明できれば、信頼の獲得にもつながるでしょう。常に専門知識を磨き、高品質なサービスを提供し続ける姿勢が、独立後の成功に不可欠です。

公認会計士の独立が向いていない人

次のような人は、公認会計士として独立には向いていません。無理に独立を目指すよりも、別のキャリアパスを検討したほうが良いでしょう。

仲間と協力して大きな案件を担いたい人

仲間と協力しながら大規模な案件を手掛けたい人には、公認会計士の独立はあまり向いていません。独立後に担当する顧客は中小企業や個人事業主が中心であり、大企業から依頼を受ける機会は限られます。

そのため、個人事務所では必然的に小規模な案件が主な業務となるでしょう。一方で、大企業の案件は主に大手や中堅の監査法人が担当しています。チームで連携しながら大規模プロジェクトに関わりたい人は、独立よりも大手・中堅の監査法人に勤務するほうが、自身のスキルを最大限に発揮できる環境と言えます。

自分で営業をするのが苦手な人

自分で営業をするのが苦手な人は、公認会計士として独立にはあまり向いていません。独立後は自ら顧客を開拓し、仕事を獲得する営業力が求められます。

知人や取引先から仕事を紹介してもらえる場合もありますが、常に安定して紹介があるとは限らず、紹介に頼りきる働き方はリスクが高いと言えるでしょう。安定した収入を得るためには、既存顧客との関係を大切にしながら、新規顧客の獲得にも積極的に取り組むことが重要です。

営業が苦手でも独立を目指す場合は、エージェントを活用して非常勤勤務や案件紹介を受ける方法もあります。エージェントは独立前から登録可能なため、早めに情報収集を始めると良いでしょう。

環境の変化に対応できない人

環境の変化に柔軟に対応できない人も、公認会計士として独立にはあまり向いていません。独立後は複数の顧客を同時に担当することが多く、顧客の要望や経営状況の変化に合わせて業務内容が頻繁に変わります。

さらに、顧客企業の担当者交代や会計基準・税法の改正などにも、その都度対応しなければなりません。こうした変化に強いストレスを感じやすい人は、独立を避けたほうが良いでしょう。

このような環境変化は監査法人勤務でも起こりますが、より安定を重視するなら企業の管理部門などが適している場合もあります。資格を活かしながら安定した働き方を望むなら、転職エージェントに相談して自分に合う職場を探すのがおすすめです。

公認会計士の独立に必要な準備

公認会計士の独立には、次のような準備が必要です。それぞれについて解説するので、独立前にしっかりと準備をしてください。

人脈をしっかりと築いておく

公認会計士が独立を目指す際に、まず準備しておきたいのが人脈の構築です。独立後に最初の課題となるのは、新規顧客の獲得です。特に独立直後は固定客がいないため、事業を軌道に乗せるためには顧客づくりが欠かせません。

そのため、独立前から人脈を広げ、信頼関係を築いておくことが重要です。監査法人勤務時代の顧客が、独立後も継続して取引してくれるケースもあります。また、公認会計士同士のネットワークを通じて顧客を紹介してもらえることもあるため、同僚との関係も大切にしましょう。

独立前に税務経験を積んでおく

独立前に税務経験を積んでおくことも、公認会計士の独立に向けた重要な準備の一つです。税務経験は必須ではありませんが、あると大きな強みになります。

公認会計士は、所定の税法研修を修了して税理士登録を行えば、税理士業務も兼ねることが可能です。これにより、税務代理や税務書類の作成、税務相談などの業務を担えるようになり、監査業務に専念する場合と比べて、提供できるサービスの幅が広がります。

監査が主に上場企業を対象とするのに対し、税務は中小企業にも需要が高いため、顧客層の拡大にもつながるでしょう。税務経験を持つことで、会計と税務の両面から顧客を支援できるようになり、財務会計コンサルティングの分野で活躍する公認会計士も増えています。

自身の強みを活かせる分野を決めておく

自身の強みを活かせる分野を決めておくことも、公認会計士が独立するうえで欠かせない準備です。公認会計士の資格を持つ人は多く、資格だけでは他のライバルと差別化できない可能性があります。

特定の業界や会計分野など、自分の得意分野を見極め、その領域で専門性を発揮できれば、競争優位を築くことが可能です。強みを活かした高付加価値のサービスを提供することで、顧客からの信頼を得やすくなり、リピートや紹介にもつながります。

結果として、安定した収入基盤を確立することにもつながるでしょう。そのため、独立前から自分が差別化を図れる分野を見定め、必要な専門知識の習得や実務経験を積み重ねておくことが大切です。

独立後の目標を明確にして計画的に準備する

公認会計士として独立するには、独立後の目標を明確にし、計画的に準備を進めることが重要です。独立後に担える業務は幅広く、M&Aアドバイザリー、IPO支援、税務業務、財務コンサルティング、セミナー講師、執筆活動、非常勤での監査法人勤務など、多様な選択肢があります。

自分がどの分野で強みを発揮したいのかを明確にし、その目標に向けて必要な専門知識を習得し、可能な限り実務経験を積んでおくことが大切です。また、独立後にどの程度の収入を目指すのか、どのような働き方をしたいのかといった点も具体的に考えておくと、ブレのないキャリア設計ができます。

公認会計士の独立におすすめのエージェント

公認会計士の独立には、エージェントの活用がおすすめです。エージェントは転職時に利用するイメージがあるかもしれませんが、独立後に案件紹介を受けたり、悩みを相談したりすることもできます。以下では、公認会計士の独立におすすめのエージェントを3社紹介します。

MS-Japan

- 管理部門、士業に特化した人材支援エージェント

- キャリアアドバイザーによる高品質のキャリア支援や転職サポート

- 会計士に特化したセミナー・相談会も開催

MS-Japanは、管理部門や士業の求人を専門に扱う転職エージェントです。35年以上にわたり人材支援サービスを展開しており、公認会計士、税理士、弁護士などの士業分野で豊富な支援実績を誇ります。

そのため、優秀な人材を求める会計事務所や税理士法人からの信頼も厚く、好条件の求人が多数揃っているのが特徴です。監査法人や会計事務所の非常勤職員の募集も数多く扱っているため、公認会計士として独立を考えている方にとっても登録しておく価値があります。

また、企業の管理部門の求人も充実しており、非常勤役員などのポストを目指す方にもおすすめです。なお、MS-Japanでは公開案件だけでなく非公開案件も取り扱っているため、興味がある方はまず登録してみましょう。

| MS-Japanの基本情報 | |

| 運営会社 | 株式会社MS-Japan |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.jmsc.co.jp/ |

| 公開求人数 | 10,844件(2026年1月15日現在) |

| 主な求人職種 | 公認会計士、税理士、内部監査 経理・財務、人事・総務、経営企画 広報IR、社会保険労務士、弁護士など |

関連記事>>MS-Japanの評判・口コミ

マイナビ会計士

- 会計士、試験合格者、USCPAに特化したエージェント

- 大手から中小規模までの監査法人の求人が充実

- 高い専門知識を有するキャリアアドバイザーがサポート

マイナビ会計士は、公認会計士や試験合格者、USCPA向けの求人を専門に扱う転職エージェントです。大手から中堅・中小規模まで、幅広い監査法人の求人情報を多数保有しています。

転職支援に強みを持つ一方で、ワーク・ライフ・バランスを重視する人へのサポートにも力を入れています。ライフスタイルに合わせて働きたい公認会計士向けに、監査法人の非常勤求人などを豊富に取り扱っています。

そのため、独立した公認会計士が非常勤勤務を希望する場合にも、非常に有用なエージェントです。運営元は人材サービス大手の株式会社マイナビで、独立支援や独立後の再就職など、さまざまなキャリアステージに対応しています。キャリアに迷いがある方は、登録して相談してみると良いでしょう。

| マイナビ会計士の基本情報 | |

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

|---|---|

| 公式サイト | https://cpa.mynavi.jp/ |

| 公開求人数 | 1,367件(2026年1月15日現在) |

| 主な求人職種 | 事業会社、経理、監査法人 アドバイザリー、コンサルタント、FASなど |

関連記事>>マイナビ会計士の評判・口コミ

※マイナビのプロモーションを含みます

ヤマトヒューマンキャピタル

- M&A、コンサル、金融などの求人情報が充実

- 将来のキャリアを見据えた段階的なキャリアチェンジも提案

- 非公開の独自求人情報も多数

ヤマトヒューマンキャピタルは、年収アップやキャリアアップを目指す人向けの転職支援サービスです。

M&A、PEファンド、投資銀行など、金融・財務分野での転職支援に強みを持ち、監査法人や財務系コンサルティングなど、公認会計士の資格を活かせる求人も豊富に扱っています。これらの求人情報は非公開のため、詳しく知りたい方は登録して確認するのがおすすめです。

また、ヤマトヒューマンキャピタルはキャリア相談にも力を入れており、登録者一人ひとりに丁寧なカウンセリングを行っています。将来の理想的なキャリアを実現できるよう、複数回の転職を含む段階的なキャリアプランも提案してくれるため、独立に向けて経験を積みたい人にも最適なエージェントです。

| ヤマトヒューマンキャピタルの基本情報 | |

| 運営会社 | ヤマトヒューマンキャピタル株式会社 |

|---|---|

| 公式サイト | https://yamatohc.co.jp/ |

| 公開求人数 | 2903件(2026年1月15日現在) |

| 主な求人職種 | 経営・経営企画・事業企画、管理部門 営業、コンサルタント、金融系専門職など |

関連記事>>ヤマトヒューマンキャピタルの評判・口コミ

公認会計士の独立に関するよくある疑問

最後に、公認会計士の独立に関するよくある疑問を紹介します。個人のキャリアパスや案件内容に関する疑問などは、エージェントに登録して問い合わせると良いでしょう。

公認会計士として独立して成功する確率は?

公認会計士として独立を考える際、多くの人が気になるのが「独立して成功する確率」でしょう。しかし、この確率を統計的に示す公式なデータは現時点では存在しません。

独立後に成功するための鍵は、安定的に仕事を受注できるかどうかにあります。質の高い仕事を提供して顧客の信頼を得られれば、口コミや紹介によって次の案件につながることも多いでしょう。

また、独立前のクライアントや取引先、公認会計士仲間、金融機関の担当者などから新たな仕事を紹介してもらえる可能性もあります。このように、独立後の成否を分ける要素の一つが「紹介」です。人脈づくりに不安がある方や本業に専念したい方は、案件を紹介してくれるエージェントを活用するのも効果的です。

公認会計士が地方で独立するメリットは?

公認会計士が地方で独立するメリットとして、次のような点が挙げられます。

- 物価、家賃が安い

- 混雑が少ない

- 自然が豊か

- 人間関係を大切にする業務環境

- 公認会計士の需要が高いこともある

地方で公認会計士として独立する最大のメリットは、生活環境の良さにあります。大都市部に比べて住宅が広く、自然が多い環境で子どもをのびのび育てられるほか、通勤時の満員電車のストレスも少ないなど、快適な暮らしが実現しやすい点が魅力です。

地域経済の発展やまちづくりに貢献できるため、社会的意義ややりがいを感じながら仕事ができる点も、地方独立ならではの魅力と言えるでしょう。

公認会計士の独立に適した年齢は?

「公認会計士・監査審査会」による令和6年公認会計士試験の合格発表では、合格者の平均年齢は24.6歳※です。公認会計士の資格を得るには、試験合格後に3年以上の実務経験を積み、実務補修を修了する必要があるため、24.6歳で合格した場合、最短で資格を取得できるのは27〜28歳頃です。

そのため、資格取得後すぐに独立する場合、多くは20代後半での独立となります。ただし、公認会計士は監査という独占業務を持ち、さらに税理士登録を行えば税務業務も担えるため、年齢による有利・不利はほとんどないと考えられます。最終的には、「独立したい」と思った時が、自分にとって最適なタイミングと言えるでしょう。

公認会計士の独立まとめ

公認会計士の独立を検討している方向けに、「独立は楽ではない」と言われる理由や、独立のメリット・デメリットなどを解説しました。独立を成功させるためには、エージェントの活用が非常に重要です。

エージェントは監査法人や会計事務所などからの案件を多数保有しており、上手に利用することで好条件の案件を獲得したり、年収アップを実現したりすることが可能です。この記事で紹介したエージェント情報を参考に、自分に合ったサポートを受けながら、着実に独立への第一歩を踏み出しましょう。